La Béarn fu l’unica portaerei in servizio con la Marine Nationale, la marina militare francese, durante l’intero periodo tra le due guerre mondiali. La sua genesi fu lunga e travagliata: originariamente impostata come nave da battaglia della classe Normandie, la sua costruzione venne sospesa allo scoppio della Prima Guerra Mondiale quando lo scafo era completo solo all’8-10%.

Da corazzata a portaerei

Dopo la fine del conflitto, il destino della Béarn e delle sue navi sorelle era ancora incerto. Nel 1920 una delegazione francese visitò la portaerei britannica HMS Argus, da cui scaturì la proposta di convertire una delle corazzate Normandie incompiute in portaerei, secondo il cosiddetto Progetto 171.

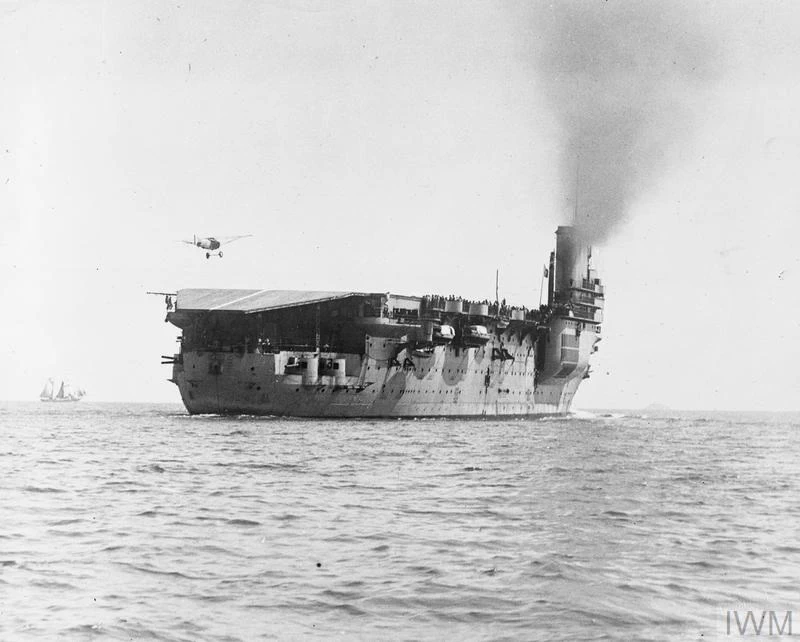

Si iniziò a sperimentare proprio con lo scafo della Béarn, sul cui ponte inferiore venne costruita una piattaforma di legno di 45×9 metri, dotata di un improvvisato sistema di arresto fatto di sacchi di sabbia. Nell’ottobre 1920 il tenente di vascello Paul Teste vi condusse con successo i primi appontaggi con aerei Sopwith 1½ Strutter britannici.

La firma del trattato navale di Washington nel febbraio 1922 forzà la mano alla Marine Nationale, escludendo la possibilità di completare la Béarn come corazzata. Nell’aprile dello stesso anno si decise quindi ufficialmente per la sua conversione in portaerei, mentre le sue quattro navi sorelle, il cui allestimento era più avanzato, vennero demolite per recuperare materiali.

Il contratto di trasformazione, per un importo di 66 milioni di franchi, venne firmato con i cantieri Forges et Chantiers de la Méditerranée di La Seyne-sur-Mer nell’agosto 1923.

Caratteristiche generali

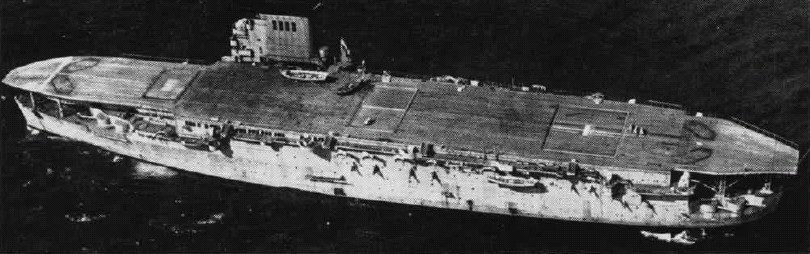

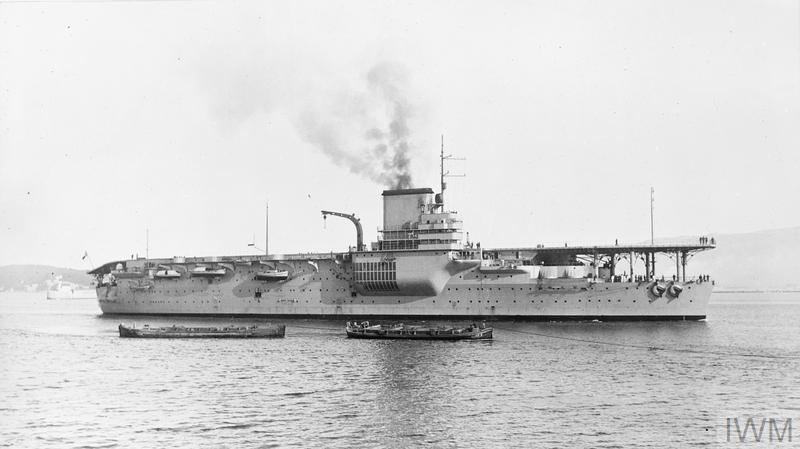

La Béarn, così come completata, aveva una lunghezza fuori tutto di 182,5 metri e al galleggiamento di 175 metri. La larghezza massima era di 35,2 metri al ponte di volo e di 27,17 metri alla linea di galleggiamento. Il pescaggio massimo raggiungeva gli 8,86 metri, per un dislocamento standard di 22.146 tonnellate e a pieno carico di 28.400 tonnellate.

L’equipaggio era di 875 uomini, che salivano a 1.133 includendo il personale del gruppo aereo imbarcato. Una torre di comando retrattile a quattro piani era sistemata all’estremità prodiera del ponte di volo.

Apparato motore

Per la propulsione si scelse di tornare allo schema misto delle navi sorelle, anziché usare le turbine a ingranaggi originariamente previste per la Béarn. Un gruppo di turbine Parsons azionava i due assi interni, mentre due motrici alternative a vapore a triplice espansione agivano sugli assi esterni, per la crociera a bassa velocità.

Dodici caldaie Normand a olio combustibile, con una pressione di esercizio di 20 kg/cm^2^, alimentavano i motori per una potenza totale di 40.000 CV, sufficienti a imprimere una velocità massima di 21,5 nodi. I fumaioli erano convogliati in un unico condotto integrato nell’isola sul lato di dritta del ponte di volo.

Con le 2.100 tonnellate di nafta trasportate, l’autonomia raggiungeva le 6.500 miglia alla velocità di crociera di 10 nodi. L’impianto elettrico aveva una potenza di 1.600 kW, fornita da quattro turbodinamo a vapore da 400 kW e, in porto, da due motori diesel da 150 kW.

Il ponte di volo e gli hangar

Il ponte di volo era lungo 180 metri e largo al massimo 27 metri. Era composto da due strati sovrapposti di piastre d’acciaio da 12 mm, ricoperti da 50-70 mm di teak africano. La Béarn fu completata con il primitivo sistema di arresto già usato nelle prove del 1920-21, che venne però sostituito già nel primo ciclo di lavori.

Tre elevatori elettrici, di diversa capacità e velocità, permettevano il trasferimento degli aerei tra il ponte di volo e l’hangar superiore. Quest’ultimo era l’unico dei due hangar della nave effettivamente utilizzabile per le operazioni di volo, essendo quello inferiore destinato alle officine e ai magazzini per gli aeromobili.

Gli hangar erano suddivisi da paratie tagliafuoco in amianto in quattro sezioni, dotate di rotaie a soffitto per la movimentazione di velivoli e materiali. Il carburante avio, ben 100.000 litri, era stivato in tre compartimenti all’interno della cittadella corazzata, riempiti di gas inerte come precauzione anti-incendio.

Il gruppo aereo

La Béarn era concepita per trasportare 32 velivoli: una squadriglia di 12 aerosiluranti, una di 12 ricognitori e una di 8 caccia. Tuttavia, all’inizio della sua vita operativa ne imbarcava solo 18 (6 per ogni tipo), aumentati a 27 (9 per tipo) nel 1933.

Nei primi anni di servizio la portaerei imbarcava anche una coppia di idrovolanti CAMS 37A, destinati all’uso locale quando la nave era all’àncora. Sul ponte era presente una gru da 12 tonnellate per la loro movimentazione.

L’armamento

L’armamento principale della Béarn consisteva in 8 cannoni da 155 mm Modèle 1920, installati in casematte ai quattro angoli delle sovrastrutture per la difesa contro bersagli di superficie. Ogni pezzo aveva una riserva di 250 colpi, che sparava a una velocità iniziale di 850 m/s, per una gittata massima di oltre 26 km.

La difesa antiaerea era affidata a 6 cannoni da 75 mm M1924, 8 pezzi semi-automatici da 37 mm M1925 e a 12 mitragliatrici da 8 mm Hotchkiss Mle 1914. Completavano l’armamento 4 tubi lanciasiluri fissi da 550 mm, con 8 armi di riserva.

La corazzatura

La cintura corazzata originale della classe Normandie fu eliminata in quanto del tutto inappropriata per una portaerei, sostituita da una fascia più sottile (83 mm) ma molto più estesa in altezza, da 2,4 metri sopra il galleggiamento a 3,1 metri sotto di esso.

Il ponte corazzato inferiore non venne modificato, mentre quello superiore fu leggermente assottigliato a 24 mm. Le casematte dei cannoni avevano fianchi da 50 mm e tetto da 24 mm. Le carboniere, poste a protezione subacquea delle macchine, vennero mantenute ed estese anche a locali caldaie, motori e ai depositi prodieri di nafta.

I sistemi di direzione del tiro

I dati per i 2 calcolatori meccanici Modèle 1923B che controllavano cannoni e siluri provenivano da 4 telemetri a coincidenza da 3 metri, montati su sponson ai lati dello scafo in modo da garantire la copertura omnidirezionale, salvo le zone d’ombra dell’isola.

I pezzi da 75 mm erano invece controllati da 2 centrali di tiro per il fuoco contro bersagli aerei, equipaggiate con telemetri OPL da 3 metri e poste una sul lato di sinistra e l’altra in cima all’estremità anteriore dell’isola.

La Béarn fu un importante banco di prova per la marina francese, che poté sviluppare tattica e tecniche della guerra aeronavale. Pur con tutti i suoi limiti e le sue peculiarità, rimase l’unica portaerei a disposizione della Francia fino a dopo la Seconda Guerra Mondiale.

Impiego operativo

La Béarn, unica portaerei francese del periodo interbellico, entrò ufficialmente in servizio il 1° maggio 1928, anche se la cerimonia di consegna alla Marine Nationale si era svolta già il 5 dicembre 1927. Assegnata inizialmente alla 1ère Escadre de ligne nel Mediterraneo, imbarcò fin da subito gli squadroni da ricognizione Escadrille 7S1 e da bombardamento 7B1, entrambi equipaggiati con aerei Levasseur PL.4.

I primi anni di servizio (1928-1939)

Già il 27 maggio 1928 la Béarn intraprese una crociera nell’Atlantico e nella Manica con lo squadrone da caccia 7C1 su Lévy-Biche LB.2, toccando vari porti in Marocco, Normandia e Bretagna e partecipando ad esercitazioni anfibie a Lorient. Il 3 luglio presenziò alla rivista navale di Le Havre alla presenza del presidente Doumergue. Durante questa crociera emersero i limiti della bassa velocità: per lanciare due aerei, la portaerei doveva virare controvento, impiegando poi 1h15m a 16 nodi per ricongiungersi alla squadra che procedeva a soli 12 nodi.

Nei mesi e anni successivi la Béarn condusse intense attività addestrative, crociere e visite diplomatiche in tutto il bacino del Mediterraneo, in Atlantico e fino all’Africa Equatoriale, alternando periodi di lavori e ammodernamenti. Particolare importanza ebbero le campagne di qualificazione per i piloti dei nuovi velivoli imbarcati, come i caccia Wibault 74, i ricognitori Levasseur PL.10 e gli aerosiluranti PL.7.

Nell’autunno del 1931 una commissione criticò la scarsa prontezza al combattimento della nave, limitata a 15 nodi di velocità. Tra il 1934 e il 1935 la Béarn fu quindi sottoposta a un’importante ricostruzione, che incluse la sostituzione delle caldaie, l’allargamento del fumaiolo, l’eliminazione dei tubi lanciasiluri e un potenziamento dell’armamento antiaereo.

Nel marzo 1936 la portaerei fu teatro del primo decollo di un velivolo bimotore, il Potez 565, da una nave. Nell’estate 1937 iniziò l’addestramento al volo notturno. Tra l’ottobre 1938 e l’aprile 1939 la Béarn subì un altro ciclo di lavori, che comportò anche la sostituzione di alcuni tubi delle caldaie, in previsione dell’imminente conflitto.

La Seconda Guerra Mondiale

Operazioni iniziali e trasporto dell’oro a Halifax

Il 3 settembre 1939, il giorno dopo la dichiarazione di guerra alla Germania, la Béarn ricevette l’ordine di far decollare i suoi velivoli. Il 5 ottobre fu assegnata sulla carta alla Force L, insieme alla corazzata Dunkerque e tre incrociatori leggeri, per dare la caccia nell’Atlantico all’incrociatore tedesco Admiral Graf Spee. In realtà rimase a Brest, conducendo esercitazioni di tiro contraereo e iniziando la trasformazione in nave appoggio per idrovolanti.

Il 18 maggio 1940, con l’invasione tedesca della Francia in pieno svolgimento, la Béarn fu incaricata di una missione di vitale importanza: trasportare 147 tonnellate di lingotti d’oro della Banca di Francia, per un valore di oltre 9 miliardi di franchi, negli Stati Uniti per pagare le forniture belliche. Scortata da 3 cacciatorpediniere e da velivoli da pattugliamento marittimo, la portaerei attraversò il Mediterraneo e l’Atlantico, con scali a Casablanca e Madera, fino ad Halifax in Canada, dove giunse il 1° giugno.

L’internamento alla Martinica

Ad Halifax la Béarn caricò decine di velivoli americani ordinati dalla Francia, tra cui 44 bombardieri in picchiata Curtiss SBC Helldiver, 25 aerei da collegamento Stinson 105 e alcuni caccia Curtiss H-75 e Brewster Buffalo. Il 16 giugno ripartì per la Francia insieme all’incrociatore Jeanne d’Arc, ma il 20, con i tedeschi ormai a Brest, ricevette l’ordine di dirottare su Fort-de-France, alla Martinica.

Qui la nave rimase di fatto internata per i successivi 3 anni, insieme ad altre unità francesi, su pressione degli Stati Uniti che temevano una loro cattura da parte tedesca in caso di rientro in Francia. Per placare gli americani, nel maggio 1942 si accettò di immobilizzare la Béarn, disattivando 4 delle 6 caldaie.

Il 19 maggio 1943, in seguito al rafforzarsi del controllo tedesco sulla Francia di Vichy, il governo collaborazionista ordinò il sabotaggio delle navi alla Martinica. Il 22 la Béarn fu incagliata intenzionalmente vicino all’imboccatura del porto, riportando uno squarcio. Il 3 luglio, per completare l’opera, turbine e caldaie furono allagate con acqua di mare.

La ripresa del servizio come trasporto aerei

Quando nel luglio 1943 le Antille Francesi si unirono alla Francia Libera, la Béarn fu riportata a galla e il 27 settembre prese il mare al traino per Porto Rico, dove giunse tre giorni dopo per lavori di ripristino. Il 3 dicembre, procedendo con i suoi mezzi, raggiunse il cantiere Todd di New Orleans per essere convertita in una portaerei di scorta.

Data l’età e i limiti della nave, i francesi optarono però per una più rapida trasformazione in semplice trasporto aerei. L’armamento originale fu rimpiazzato da moderni cannoni americani da 127 mm e da numerose armi antiaeree da 28 e 20 mm. Furono installati radar di scoperta aerea e di superficie e la capacità di carburante fu portata a 4.500 tonnellate.

I lavori terminarono solo il 30 dicembre 1944, a causa di ritardi dovuti a carenze di materiali e manodopera specializzata. Il 7 marzo 1945 la Béarn partì da New York per la Francia con un carico di 88 velivoli, ma il 13 fu coinvolta in una collisione con il transatlantico USAT J.W. McAndrew, che provocò 72 vittime. Dopo riparazioni d’emergenza alle Azzorre, la portaerei si trasferì a Casablanca per lavori definitivi che si protrassero fino al 18 luglio.

Fino a settembre, con base ad Orano, la Béarn trasportò personale e materiali tra la Francia metropolitana e il Nord Africa. Destinata a supportare il ristabilimento del controllo coloniale in Estremo Oriente, il 21 ottobre giunse in Indocina con velivoli, rifornimenti e mezzi da sbarco. Vi rimase stazionaria per quasi un anno, fornendo anche supporto sanitario con le proprie infermerie. Il 10 giugno 1946 caricò 450 militari, tra cui 419 feriti, e salpò per Tolone dove arrivò il 23 luglio.

Il dopoguerra

Rientrata in patria nel luglio 1946, la Béarn venne quasi subito posta in riserva, per poi essere riattivata nel dicembre 1948 come ammiraglia del Gruppo d’Azione Antisommergibile (GASM), comprendente anche unità di scorta con funzioni addestrative. Dal 1952, disarmata della maggior parte dei cannoni, la portaerei servì sempre più spesso come caserma galleggiante per gli equipaggi dei sommergibili, arrivando a ospitare in media 800 uomini.

L’età e le peculiarità della nave ne rendevano la manutenzione sempre più onerosa. Nell’autunno del 1966 il costo annuale di gestione aveva ormai superato quello necessario per costruire un’apposita caserma a terra. La demolizione, inevitabile, fu preceduta dalla radiazione e dal cambio di denominazione in Q-419 il 31 marzo 1967. Venduta per la demolizione il 4 settembre, la Béarn venne rimorchiata a Savona, dove giunse il 7 per essere smantellata.

Si concluse così la lunga e singolare storia della prima portaerei francese, protagonista suo malgrado di alcuni dei momenti cruciali del Ventesimo secolo. Unica rappresentante della sua categoria fino al secondo dopoguerra, la Béarn non lanciò mai un aereo in combattimento, ma svolse compiti disparati attraversando due conflitti mondiali e le profonde trasformazioni della società e della marina francese.

Informazioni aggiuntive

- Nazione: Francia

- Tipo nave: Portaerei

- Classe:Béarn

- Cantiere:

Forges et Chantiers de la Méditerranée, La Seyne-sur-Mer

- Data impostazione: 10/01/1914

- Data Varo: 15/04/1927

- Data entrata in servizio: 05/12/1927

- Lunghezza m.: 182.5

- Larghezza m.: 35.2

- Immersione m.: 8.86

- Dislocamento t.: 22.500

- Apparato motore:

Dodici caldaie, due turbine e due macchine alternative, quattro eliche

- Potenza cav.: 36.200

- Velocità nodi: 21.5

- Autonomia miglia: 7.500

- Armamento:

8 cannoni da 155 mm, 6 cannoni da 75 mm, 8 cannoni da 37 mm (aggiunti nel 1935), 16 mitragliatrici da 13,2 mm (aggiunte nel 1935), 4 tubi lanciasiluri da 550 mm, 35-40 aerei con 3 elevatori

- Corazzatura:

cintura 80 mm, ponte di volo 25 mm

- Equipaggio: 1133

- Bibliografia – Riferimenti:

- Jane’s Fighting Ships of World War II, Crescent Books ISBN: 0517679639

- Gino Galuppini. La portaerei: storia tecnica e immagini dalle origini alla portaerei atomica. Pag. 190-191. Arnoldo Mondadori Editore (1979).

- Naval Encyclopedia

- U-boat.net

- Imperial War Museum