Alcuni dei difetti visti nei caccia italiani della prima generazione, erano dovuti non tanto alla scarsa validità del progetto, quanto piuttosto a errori di concezione oppure ancora al motore.

Il Macchi C 202, pur mantenendo molte parti in comune con il predecessore C 200, era un aereo notevolmente migliore, sostanzialmente per l’adozione di un motore completamente diverso, l’ottimo Daimler Benz 601 raffreddato a liquido. Per tutta la durata della guerra infatti l’Italia, come altre nazioni, non riuscì a sviluppare un valido motore in linea e la possibilità di adattare un motore dell’alleato tedesco di questo tipo aprì la strada a progetti che erano sostanzialmente derivati da caccia di generazione precedente, validi da un punto di vista aerodinamico e strutturale ma sotto-potenziati.

Con il C.202 l’Italia poteva finalmente mettere in campo un caccia all’altezza degli antagonisti; il Folgore era infatti dotato di una elevata velocità ascensionale e di un buon comportamento in quota. Non altrettanto buono era l’armamento, due mitragliatrici pesanti, del tutto insufficienti per attaccare con successo un bombardiere nemico, ma questo più che un errore di progetto era una caratteristica negativa comune a tutti gli aerei italiani del periodo.

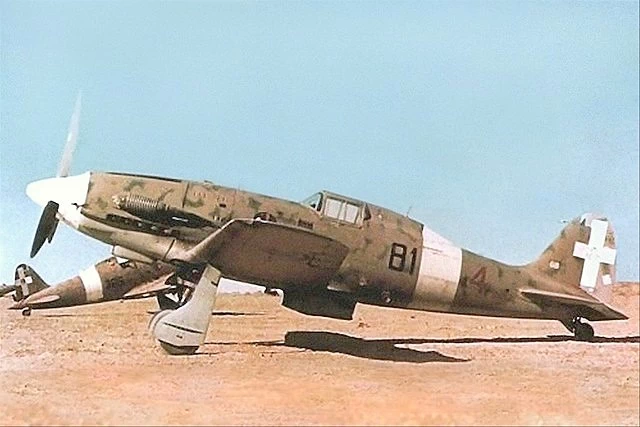

Il Macchi C.202 venne usato in Africa Settentrionale, nel Mediterraneo e sul fronte russo, rimanendo in servizio nel dopoguerra fino al 1948. Complessivamente vennero ordinati 1.454 aerei di questo tipo ma il numero di quanti ne vennero effettivamente prodotti è incerto, probabilmente 1.106 esemplari di serie cui devono essere aggiunti alcuni prototipi.

Il Macchi C.202 Folgore fu un aereo da caccia monomotore ad ala bassa sviluppato dall’azienda aeronautica italiana Aeronautica Macchi negli anni quaranta. Venne impiegato principalmente dalla Regia Aeronautica durante la seconda guerra mondiale. Secondo lo storico dell’aviazione David Mondey, il Folgore è considerato uno dei migliori caccia ad aver servito in grandi numeri nella Regia Aeronautica nel corso del conflitto.

Il C.202 venne progettato da un team guidato dall’ingegnere aeronautico Mario Castoldi, capo progettista della Macchi. Come da tradizione dell’azienda, gli aerei progettati da Castoldi ricevevano la lettera “C” nella loro designazione, da qui il nome C.202. Il velivolo rappresentava uno sviluppo del precedente caccia Macchi C.200 Saetta, motorizzato con una versione costruita su licenza in Italia del motore tedesco Daimler-Benz DB 601Aa e dotato di una fusoliera riprogettata per una migliore aerodinamica.

Nel luglio 1941 il Folgore entrò in servizio con la Regia Aeronautica. In combattimento si dimostrò molto rapidamente un efficace e temibile caccia, in grado di confrontarsi ad armi pari con gli avversari dell’epoca. Durante la sua vita operativa, il C.202 venne dispiegato su tutti i fronti in cui l’Italia era impegnata.

Il Macchi C.202 fu pilotato da quasi tutti gli assi italiani di maggior successo. A metà del 1942, in Nord Africa, il Folgore ottenne un rapporto vittorie/perdite migliore di quello del Messerschmitt Bf 109. L’asso australiano Clive Caldwell, che combatté contro un’ampia varietà di caccia tedeschi, italiani e giapponesi tra il 1941 e il 1945, in seguito affermò che il C.202 era “uno dei caccia migliori e più sottovalutati”.

Il Folgore presentava però anche alcuni noti difetti di progettazione: in particolare, come il C.200, tendeva ad entrare facilmente in pericolose viti. Anche gli apparati radio erano poco affidabili, costringendo spesso i piloti a comunicare con movimenti delle ali. Inoltre era relativamente poco armato rispetto ai contemporanei, con solo una coppia di mitragliatrici soggette a frequenti inceppamenti.

Sviluppo

Le origini

Durante gli anni ’30, le autorità militari italiane decisero di adottare solo motori radiali per equipaggiare i propri aerei; di conseguenza, nella seconda metà del decennio, l’industria aeronautica nazionale venne scoraggiata a tal punto da evitare completamente lo sviluppo di propulsori più potenti basati su architetture raffreddate a liquido, che stavano invece diventando popolari all’estero.

Come risultato di questa scelta, la Macchi fu costretta a fare affidamento sull’invecchiato radiale Fiat A.74 RC 38 per motorizzare il proprio caccia C.200. Tuttavia, nel 1941, il C.200, armato con una coppia di mitragliatrici da 12,7 mm e capace di una velocità massima di 504 km/h, era ormai considerato obsoleto rispetto ai caccia in servizio nelle altre nazioni.

Nel luglio 1939 la Regia Aeronautica richiese alla Reggiane di costruire un singolo prototipo di caccia Re.2000, equipaggiato con un motore tedesco Daimler-Benz DB 601Aa a V invertita e 12 cilindri, raffreddato a liquido e sovralimentato. Contemporaneamente, il più potente motore in linea affidabile di produzione italiana era l’Isotta Fraschini Asso XI RC.40 da 715 kW (960 CV), progettato nel 1936.

Nel novembre 1939, l’azienda automobilistica Alfa Romeo acquisì la licenza per produrre il DB 601Aa con la designazione di RA.1000 RC.41-I Monsone; questo sarebbe stato il propulsore utilizzato sul C.202.

In attesa che la produzione nazionale del motore da parte di Alfa Romeo entrasse a regime, la Macchi decise di importare in proprio un singolo DB 601Aa dalla Germania, senza supporto statale. Mario Castoldi iniziò quindi il lavoro per installare le ali, il carrello, le superfici di coda orizzontali e verticali del C.200 su una nuova fusoliera progettata per alloggiare il motore tedesco.

Nel gennaio 1940 iniziarono ufficialmente i lavori di progettazione sul nuovo caccia, seguiti a breve dalla costruzione di un singolo prototipo. Castoldi, che in passato aveva lavorato ai progetti degli idrocorsa per la Coppa Schneider, divenne il nuovo capo progettista alla Macchi.

Test di volo

Il 10 agosto 1940, meno di sette mesi dall’inizio della progettazione e due mesi dopo l’entrata in guerra dell’Italia, il prototipo del C.202 effettuò il primo volo. Differiva per alcuni aspetti dagli esemplari di serie: la carenatura del poggiatesta incorporava due finestrini per migliorare la visibilità posteriore, mentre sulle versioni di produzione furono rimpiazzati da un poggiatesta più stretto e scanalato. La presa d’aria del compressore di forma rettangolare venne sostituita da una carenatura allungata di sezione circolare, che fu successivamente riprogettata per incorporare un filtro antisabbia.

Fin dalle prime prove di volo, fu evidente che il C.202 rappresentava un progetto all’avanguardia per l’epoca, con prestazioni decisamente superiori dovute in larga parte all’adozione del motore Daimler-Benz DB 601, una novità rispetto all’abituale impiego di propulsori di produzione nazionale.

Dopo i primi voli, il prototipo venne trasferito al principale campo di prova della Regia Aeronautica a Guidonia, dove venne accolto con entusiasmo dai piloti collaudatori. Durante le prove venne registrata una velocità di 603 km/h, mentre un’altitudine di 5.486 m venne raggiunta in sei minuti; inoltre, la favorevole manovrabilità del precedente C.200 era stata mantenuta quasi inalterata. Un’altra delle sue caratteristiche positive era la robustezza della struttura, che consentiva ai piloti di portare l’aereo in picchiate ripide. I dati di volo raccolti durante questi test indicavano che l’Italia aveva raggiunto Gran Bretagna e Germania nella realizzazione di un caccia moderno.

Limiti produttivi

Sulla base dei favorevoli rapporti dei test di volo, il C.202 venne immediatamente messo in produzione; i primi esemplari (costruiti da Macchi come Serie II) apparvero nel maggio del 1941. Tuttavia, la complessità della struttura non si adattava bene alla produzione in serie e comportava un rateo produttivo relativamente limitato. Secondo lo storico dell’aviazione Giuseppe Ciampaglia, rispetto al Bf 109E/F, che richiedeva normalmente 4.500-6.000 ore lavorative per esemplare, il Macchi necessitava abitualmente di oltre 22.000 ore uomo.

Lo sviluppo del progetto C.202 fu più lento di quello del rivale Re.2001; ma, impiegando tecniche produttive di serie e tecnologie avanzate meno costose, il costo di produzione era leggermente inferiore a quello del Reggiane (525.000 Lire contro 600.000). Quest’ultimo, unico altro caccia con motore DB 601 prodotto in serie, era più lento e pesante (2.460-3.240 kg) ma aveva un’ala più grande e una struttura più moderna e adattabile.

Per espandere la produzione, venne selezionata anche l’azienda Società Italiana Ernesto Breda di Milano, che alla fine realizzerà il maggior numero di velivoli. Anche la SAI-Ambrosini di Passignano sul Trasimeno partecipò come subappaltatore al programma C.202, costruendo in totale circa 100 esemplari. Per qualche tempo, le forniture di motori DB 601 continuarono ad arrivare direttamente dalla Germania per integrare la produzione nazionale; per tutta la vita del C.202 la disponibilità di propulsori rimase il fattore limitante.

Foto Bundesarchiv, Bild 101I-468-1415-08 / Büschgens / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, link

Tecnica

Il Macchi C.202 Folgore derivava dal precedente C.200 Saetta, con le principali differenze nell’adozione del motore Daimler-Benz DB 601 costruito su licenza e di una fusoliera rivista per una migliore aerodinamica.

La struttura di ala e fusoliera era interamente metallica, con un unico impennaggio verticale e un’ala di disegno convenzionale, con due longheroni principali e 23 centine. Alettoni, equilibratori e timone avevano struttura metallica e rivestimento in tela. Il bordo d’uscita alare nella parte interna agli alettoni ospitava una coppia di ipersostentatori metallici a comando idraulico. Il carrello d’atterraggio aveva le due gambe principali ampiamente distanziate, che si ritraevano verso l’interno in appositi vani ricavati nelle ali, mentre il ruotino di coda non era retrattile.

La fusoliera aveva una struttura semi-monoscocca, composta da quattro longheroni in lega leggera e ordinate di forma ovoidale. Era sensibilmente meglio profilata rispetto al precedente C.200 per ridurre la resistenza aerodinamica. La sezione anteriore ospitava l’armamento principale e il motore Alfa Romeo RA.1000 RC.41-I Monsone, che azionava un’elica tripala metallica a passo variabile e giri costanti Piaggio P.1001.

Come sul C.200, per controbilanciare la coppia del motore, Castoldi estese l’ala sinistra di 21 cm per generare più portanza, controbilanciando la tendenza dell’aereo a rollare verso sinistra a causa del senso di rotazione dell’elica. L’ala era composta da due longheroni, fissati alla parte centrale della fusoliera tramite saldature in acciaio; erano presenti ipersostentatori bilanciati sia staticamente che dinamicamente.

Il radiatore principale del liquido di raffreddamento era alloggiato in una carenatura rettangolare sotto la fusoliera, mentre lo scambiatore dell’olio era posizionato sotto il muso all’interno di un secondo alloggiamento rettangolare. Dal posto di pilotaggio verso coda, la fusoliera aveva sezione circolare ed ospitava gli apparati radio, le bombole dell’ossigeno e i comandi di volo. La capottina dell’abitacolo era incernierata sul lato destro ed aveva apertura laterale. Alle spalle del pilota il poggiatesta era fissato ad un montante triangolare carenato con un profilo aerodinamico rastremato a T, che consentiva una ragionevole visibilità posteriore. Il posto di pilotaggio non pressurizzato disponeva posteriormente di una piastra corazzata ed un sedile blindato per proteggere il pilota. Le prime versioni avevano una corta antenna radio sul poggiatesta, sulle successive venne adottata un’antenna verticale alta e sottile.

Dietro il motore e sotto i caricatori delle mitragliatrici si trovava un singolo serbatoio di carburante autostagnante da 270 litri. Altri serbatoi erano posizionati nell’ala, per una capacità complessiva di 430 litri. Su alcuni esemplari più tardi vennero adottate anche cisterne sganciabili da 63 o 94 litri.

Inizialmente l’armamento era interamente concentrato nel muso e comprendeva due mitragliatrici Breda-SAFAT da 12,7 mm con 400 colpi ciascuna. A partire dalla VII serie venne montata anche una coppia di Breda da 7,7 mm nelle ali, ma queste armi, che con i 1000 colpi di munizioni aggiungevano 100 kg al peso dell’aereo, venivano spesso rimosse dai piloti perché piuttosto inefficaci contro i velivoli nemici del 1942. Un sincronizzatore consentiva di far sparare le armi attraverso il disco dell’elica, con una perdita del 25% della cadenza di tiro. Per la mira venne adottato il collimatore a riflessione San Giorgio.

L’asso australiano Clive Caldwell era dell’opinione che il Folgore sarebbe stato complessivamente superiore al Messerschmitt Bf 109 se dotato di un armamento più pesante. Il C.202 aveva infatti lo stesso armamento del CR.32, un progetto del 1933. In particolare le mitragliatrici Breda-SAFAT derivate dalle Browning, pur camerando la munizione da 12,7 x 81 mm Vickers più potente dei 13 x 64 mm del MG 131 tedesco, rimanevano inferiori come gittata alla 12,7 x 99 mm americana.

Il 21 agosto 1941 il tenente Giulio Reiner, uno dei piloti più esperti del 9º Gruppo, durante un volo di collaudo a Lonate Pozzolo raggiunse in picchiata verticale i 1078 km/h, subendo accelerazioni fino a 5,8 g in richiamata. L’ingegner Castoldi mise in dubbio i dati, ipotizzando un errore del pilota nell’esecuzione della manovra. Durante la picchiata, Reiner aveva infatti dovuto far fronte a violente vibrazioni della cellula e della barra di comando, mentre le superfici di controllo si bloccavano e le pale dell’elica si fermavano al passo massimo.

Il peso a vuoto del C.202 (circa 2350 kg) crebbe gradualmente nel corso della produzione e, a causa degli spessori di metallo impiegati, era piuttosto elevato per un velivolo ancora considerato leggero. La massa del Macchi era di circa 300 kg superiore a quella del Bf 109E, con un conseguente minor rapporto potenza-peso ed un maggior carico alare. L’elevata velocità in picchiata raggiungibile dal Folgore veniva in parte attribuita all’estrema pulizia aerodinamica della fusoliera.

Alcuni dei difetti del nuovo caccia potevano essere risolti senza eccessive difficoltà, come la tendenza del carrello ad abbassarsi inaspettatamente in uscita da una picchiata ripida, lo sportello della mitragliatrice che spesso si rompeva, i frequenti inceppamenti dei nastri delle munizioni e il rapido deterioramento del filtro dell’aria causato dalle vibrazioni del motore. Altri problemi, come l’inaffidabilità degli apparati radio e dell’impianto dell’ossigeno e lo scarso armamento non potevano essere risolti altrettanto facilmente. Nel corso della produzione vennero comunque installati diversi tipi di radio con le relative antenne.

Impiego operativo

Nel corso del 1940, il Macchi C.202 Folgore entrò in produzione utilizzando inizialmente motori DB 601Aa importati dalla Germania, mentre Alfa Romeo avviava la produzione su licenza del propulsore con la designazione di RA.1000 RC.41-I Monsone. A causa dei ritardi iniziali nella produzione dei motori, la Macchi completò alcuni esemplari di C.202 come C.200 con motori radiali Fiat. Ciononostante, entro la fine del 1942, i Folgore superavano numericamente tutti gli altri tipi di caccia in servizio con la Regia Aeronautica.

Le prime unità selezionate per essere equipaggiate con i C.202 Serie I furono il 17° e 6° Gruppo del 1° Stormo, basati sull’aeroporto di Campoformido (Udine), e il 9° Gruppo del 4° Stormo, di stanza a Gorizia. I loro piloti iniziarono l’addestramento sul nuovo caccia tra maggio e giugno 1941 a Lonate Pozzolo (Varese), sede della Macchi.

Pur essendo stato schierato dalla metà del 1941, il C.202 non vide azioni di combattimento fino alla fine di quell’anno, a causa dei numerosi difetti emersi con le prime consegne. Alcuni problemi apparivano simili a quelli già riscontrati sul C.200: il 3 agosto, durante un combattimento simulato, il sergente maggiore Antonio Valle, un esperto pilota con due vittorie in Marmarica e una Medaglia di Bronzo al Valor Militare, entrò in vite piatta a 4000 metri senza riuscire a recuperare o a lanciarsi con il paracadute, perdendo la vita.

Anche l’impianto dell’ossigeno era considerato inefficiente, causando l’abbandono della missione da parte del 50-60% degli equipaggi nelle prime sortite e in alcuni casi venendo indicato come responsabile di incidenti mortali. Nel novembre 1941, il C.202 fece la sua comparsa sul fronte libico, ma secondo lo storico dell’aviazione Gianni Cattaneo, in quel teatro il passaggio al nuovo aereo potrebbe essere stato più un ostacolo che un aiuto, a causa dell’addestramento solo parziale dei piloti, dovuto alla fretta di immettere in servizio il velivolo mentre la superiorità aerea dell’Asse in Nord Africa andava scemando, e alla mancanza di pezzi di ricambio per la manutenzione. Il C.202 ebbe maggior successo sul fronte interno, dove i rifornimenti erano più abbondanti e le unità avevano più tempo per prepararsi e familiarizzare con il nuovo aereo.

Il caccia venne rapidamente impiegato anche al di fuori del Nord Africa, vedendo un limitato servizio contro l’Unione Sovietica sul Fronte Orientale dove, tra il 1941 e il 1943, insieme ai C.200, riportò un rapporto vittorie/perdite di 88 a 15. Tuttavia, secondo gli autori Jeffrey Ethell e Pietro Tonizzo, quel rapporto si riferirebbe solo al C.200.

Malta

Il Folgore vide le sue prime azioni durante l’assedio di Malta il 29 o 30 settembre 1941; la prima missione fu l’intercettazione di Hurricane britannici sulla Sicilia.

Dai primi di ottobre 1941, i reparti italiani iniziarono estese operazioni su Malta, che fornirono molte occasioni di scontro con i caccia della RAF. Fin dalle prime missioni, il C.202 dimostrò una netta superiorità sull’Hawker Hurricane II, che all’epoca costituiva la spina dorsale della difesa aerea dell’isola. Tuttavia, la debolezza principale del Macchi, il suo modesto armamento, si rivelò un problema anche in questa fase.

Nei cieli dell’isola assediata, il nuovo caccia italiano non venne impiegato solo in missioni di combattimento, ma anche in incursioni contro obiettivi terrestri e in voli di ricognizione. Tra i piloti che volarono sui C.202 da ricognizione su Malta ci fu Adriano Visconti, destinato a diventare un asso pluridecorato con almeno 10 vittorie confermate.

La presenza dei Folgore nei cieli maltesi durò solo fino alla fine di novembre, quando la maggior parte delle unità venne trasferita sul sempre più difficile fronte nordafricano. Il 4° Stormo tornò in Sicilia all’inizio di aprile 1942, con il 10º Gruppo, a Castelvetrano. L’aeroporto ospitava già il 7º e 16º Gruppo del 54º Stormo equipaggiati, oltre che con C.202, anche con C.200 e CR.42. I C.202 del 4° Stormo volarono la loro prima missione su Malta il 21 aprile, rivendicando uno Spitfire V abbattuto mentre scortavano tre Macchi da ricognizione del 54º Stormo. Il 4º Stormo effettuò la sua ultima missione sull’isola il 19 maggio prima di tornare in Nord Africa.

Nel frattempo, il 16° Gruppo aveva iniziato a riequipaggiarsi con i C.202 alla fine del 1941. Nel maggio 1942 giunsero anche i Macchi del 51° Stormo e del 23° Gruppo (3° Stormo).

Durante l’operazione Harpoon, uno dei due convogli Alleati inviati simultaneamente a rifornire Malta nel Mediterraneo centrale a metà giugno 1942, i C.202 si scontrarono con i Sea Hurricane. Fu in questo periodo che l’Asse dovette abbandonare i suoi piani per l’invasione di Malta, l’operazione C3, a causa degli uomini e dei velivoli necessari altrove.

Il 7 marzo 1942, la portaerei USS Wasp consegnò i primi Spitfire a Malta e la superiorità aerea dell’Asse iniziò a spostarsi a favore degli Alleati. Alla fine di giugno, tuttavia, circa 60 C.202 poterono essere radunati in Sicilia per operare contro Malta, che aveva ricevuto un numero sempre maggiore di Spitfire Mk.V. Il Macchi poteva avere la meglio sullo Spitfire nelle manovre in virata, ma i Folgore soffrivano per la mancanza di un armamento più potente e, sprovvisti di radio, i piloti della Regia Aeronautica erano costretti a comunicare tra loro muovendo le ali, dovendo di conseguenza adottare formazioni troppo chiuse e meno efficaci in combattimento. Le loro prestazioni inoltre risentivano della mancanza di radar, di cui la RAF faceva ampio uso per dirigere con successo i propri caccia contro gli avversari.

Ciononostante, i piloti dei C.202 furono in grado di ottenere numerosi successi contro gli Spitfire britannici. Tra i maggiori assi italiani in questo teatro ci furono il capitano Furio Niclot Doglio (7 vittorie, abbattuto e ucciso il 27 luglio 1942 dall’asso della RAF George Beurling) e il sergente Ennio Tarantola. Entrambi volavano con il 51° Stormo, l’unità italiana di maggior successo su Malta, che avrebbe rivendicato 97 aerei distrutti per la perdita di soli 17 Folgore.

Nord Africa e Pantelleria

Il 29 luglio 1941, i primi tre C.202 operativi del 4° Stormo, 97ª Squadriglia, atterrarono all’aeroporto di Merna. Il 26 novembre, durante l’operazione Crusader, 19 Macchi del 9° Gruppo, 4° Stormo furono inviati in Africa e alla fine del mese l’intero 1° Stormo era in Libia, entrambe le unità presero parte alle ultime fasi dell’offensiva britannica che portò alla fine dell’assedio di Tobruk e al ripiegamento delle forze italiane e tedesche in Cirenaica nel dicembre 1941.

Durante i suoi primi combattimenti nel Deserto Occidentale, il Folgore fu una vera sorpresa per i piloti britannici e rimase un temibile avversario. Lo Squadron Leader Dennis Harry Clark, DFC e AFC, nel suo libro “What Were They Like to Fly” (1964), affermò: “Elegante e incredibilmente veloce, il 202 era in grado di superare in virata i nostri P-40 con facilità, ma la maggior parte si allontanava senza sforzo con un tonneau in salita quando le cose si facevano troppo concitate… Il loro aereo era superiore al nostro sotto tutti gli aspetti”.

Nella guerra nel deserto, le incursioni dei commandos britannici SAS dietro le linee nemiche miravano spesso a distruggere aerei al suolo. I Macchi 202 del 1° Stormo basati a Uadi Tamet trasferiti dall’Italia un mese prima, erano stati recentemente spostati da Bir El Merduma perché quella base era troppo esposta agli attacchi dei SAS. Il 1° Stormo disponeva di 60 caccia, il 17° Gruppo di circa 30. In un mese di combattimenti, quest’ultimo perse otto aerei in incursioni. La notte del 28 dicembre 1941 i SAS riuscirono a distruggerne altri nove. Dopo questo attacco gli italiani furono costretti a spostare i velivoli superstiti lontano dalla prima linea per evitare ulteriori perdite.

Durante il 1942, i Bf 109F/G e i Macchi C.202 combatterono contro le forze aeree alleate in Nord Africa. Al tempo dell’offensiva di Rommel su Tobruk, la 5ª Squadra Aerea basata in Nord Africa schierava tre stormi di Macchi: il 1° con 47 C.202 (40 operativi), il 2° con 63 C.200 (52) e il 4° con 57 C.202 (47). In totale la Squadra poteva mettere in campo 104 Folgore operativi, quasi un decimo dell’intera produzione di questo tipo. A supporto dei caccia, erano disponibili anche 32 bombardieri trimotori Cant Z.1007.

Nell’aprile 1942 il 4° Stormo risolse i frequenti problemi alle maschere d’ossigeno adottando l’apparato Dräger tedesco che già equipaggiava i Bf 109.

Durante la battaglia di Bir Hakeim i C.202 ottennero successi contro i vari caccia della Desert Air Force, tipicamente usando tattiche di “picchiata e cabrata”, simili a quelle dei caccia della Luftwaffe. La mattina del 26 maggio, circa 60 Folgore del 1° e 4° Stormo attaccarono l’aeroporto di Gambut distruggendo e danneggiando molti velivoli alleati sorpresi al decollo. Pur essendo spesso in inferiorità numerica, i C.202 ottennero 22 vittorie aeree confermate contro Hurricane e P-40 per la perdita di soli 5 dei loro, un rapporto di 4,4 a 1, superiore a quello dei Bf 109 (3,5 a 1).

Il 23 dicembre 1942, la Regia Aeronautica autorizzò l’impiego di serbatoi sganciabili subalari sui C.202 del 6° e 7° Gruppo basati a Pantelleria, aumentando significativamente la loro autonomia. Entro la fine dell’anno, la crescente forza delle unità alleate era schiacciante e dopo la sconfitta nei cieli di Malta e ad El Alamein, le ultime unità operative dell’Asse persero la superiorità aerea nel Mediterraneo.

I tedeschi e gli italiani riuscirono a stabilire una testa di ponte in Tunisia e nel dicembre la Regia Aeronautica vi trasferì quattro squadriglie da caccia; la 5ª Squadra Aerea, che aveva lasciato la Libia ritirandosi in Tunisia, aveva precedentemente rimandato in Italia tutti i velivoli non operativi. All’inizio del 1943, la Regia Aeronautica aveva solo 54 C.202 operativi in 12 squadriglie.

Il 21 febbraio 1943 la 5ª Squadra Aerea schierava ancora il 6° Gruppo con tre squadriglie di C.202 a Sfax e Gammarth nel settore settentrionale e nel settore meridionale il 3° Stormo con sei squadriglie di C.200 e C.202 a El Hamma. Sebbene insufficienti queste forze colsero comunque notevoli successi. Il 6-7 marzo 1943, i piloti dei C.202 rivendicarono l’abbattimento di 19 aerei della RAF e due dell’USAAF per la perdita di due Folgore. I piloti del 16° Gruppo d’Assalto abbatterono non meno di 10 velivoli nemici.

I Macchi continuarono a combattere durante la ritirata in Tunisia e poi nella difesa di Sicilia, Sardegna e Italia contro un avversario sempre più forte. I Macchi dei due gruppi a Korba furono costretti a concentrare 40 C.202 (sia il 7° che il 16° del 54° Stormo) e l’8 maggio 1943 quasi tutti i loro aerei furono distrutti al suolo da incursioni di Spitfire. Solo undici velivoli vennero riparati entro il 10 maggio ritirandosi in Italia. Non essendoci aerei da trasporto disponibili, ogni caccia superstite trasportò due uomini, pilota e meccanico. Almeno uno venne distrutto e i due membri dell’equipaggio feriti nell’atterraggio di fortuna su una spiaggia vicino Reggio Calabria. Durante l’operazione in Tunisia la Regia Aeronautica perse in totale 22 C.202 in volo e 47 al suolo.

Fronte orientale

Nel maggio 1942, il 22° Gruppo Caccia, giunto al limite operativo, venne sostituito dal neo-costituito 21° Gruppo Autonomo C.T. composto dalle Squadriglie 356ª, 382ª, 361ª e 386ª. Questa unità, comandata dal maggiore Ettore Foschini, portò nuovi C.202 e 18 nuovi caccia Macchi C.200.

Nell’agosto 1942, all’inizio dell’offensiva tedesca, furono schierati sugli aeroporti di Stalino, Voroshilovgrad, Kantemirovka e Millerovo, tipicamente effettuando attacchi al suolo contro le posizioni dell’Armata Rossa lungo il fiume Don orientale tra ottobre e novembre 1942. In questo teatro, i caccia operarono in condizioni climatiche avverse (da 40 a 45 gradi sotto zero e violente tempeste di neve) e spesso sotto pesanti attacchi dei cacciabombardieri sovietici. A causa di queste circostanze operative, il 21° Gruppo – che aveva in organico 17 C.202 – raramente fu in grado di effettuare sortite; in quattro mesi vennero compiute solo 17 missioni con i Folgore sul Fronte Orientale.

Quando potevano condurre azioni di combattimento, i C.202 venivano frequentemente impiegati come scorta, insieme ai più anziani C.200, per i bombardieri Fiat BR.20M e Caproni Ca.311 in attacchi contro le colonne sovietiche, durante i quali si trovavano solitamente ad affrontare la forte opposizione aerea dei caccia delle Forze Aeree Sovietiche. I C.202 venivano anche regolarmente utilizzati per scortare i CANT Z.1007bis nelle loro missioni di ricognizione, così come i trasporti tedeschi. Durante una di queste missioni, l’11 dicembre 1942, mentre scortava alcuni Junkers Ju 52 diretti a Stalingrado, il tenente pilota Gino Lionello venne abbattuto e costretto a lanciarsi dal suo Folgore.

Dopo l’abbandono delle basi avanzate tra dicembre 1942 e gennaio 1943 a Voroshilovgrad, Stalino e Tscerkow, le unità aeree italiane vennero impiegate in una serie di azioni difensive contro un’offensiva aerea sovietica sempre più potente, composta principalmente da Ilyushin Il-2 Shturmovik e Petlyakov Pe-2. Nel marzo 1943, il Corpo Aereo Italiano venne distaccato sulla base di Odessa, unendosi ai Reggiane Re.2000 Héja I ungheresi del 1° e 2° Gruppo Caccia, agli IAR 80C e ai Bf 109E/G romeni del 4° e 5° Gruppo, schierati sulla stessa base e a Saky (Crimea) in un’azione di contenimento contro un’armata di 2.000 aerei delle VVS, quando le forze aeree dell’Asse potevano contare solo su 300 velivoli operativi, ulteriormente limitati dalla disponibilità di quantità molto ridotte di carburante, munizioni ed equipaggiamenti. Il 17 gennaio 1943 avvenne l’ultima azione significativa del Corpo Aereo Italiano in Russia, quando una singola formazione mista di 25 Macchi superstiti (su un totale residuo di 30 C.200 e nove C.202) attaccò diverse colonne corazzate e di fanteria motorizzata dell’Armata Rossa in appoggio alle unità tedesche e italiane accerchiate a Millerovo.

Campagne di Sicilia e d’Italia

I C.202 giocarono un ruolo significativo nella difesa della Sicilia e dell’Italia meridionale contro i bombardamenti alleati, tuttavia, al momento dell’invasione della Sicilia nel luglio 1943, la loro efficacia era stata notevolmente ridotta a causa dell’usura che ne aveva diminuito sensibilmente il numero disponibile. Inoltre, ci si rese conto che erano necessari cannoni da 20 mm per causare danni sufficienti, così una combinazione di Bf 109F/G, Macchi C.205 e Fiat G.55 venne schierata per rimpiazzare i rimanenti C.202 il prima possibile. Vennero formate unità miste (come il 51° Stormo in Sardegna) con C.202, che spesso operavano insieme ai C.205.

Al momento dell’armistizio nel settembre 1943, rimanevano solo 186 Folgore, di cui circa 100 considerati ancora in condizioni di volo. Diversi C.202 prestarono servizio con l’Aeronautica Cobelligerante Italiana a fianco degli Alleati e alcuni di questi furono successivamente ricostruiti come C.205 o C.202/205 con il motore del Veltro. Altri servirono come addestratori nell’Aeronautica Nazionale Repubblicana (ANR) della Repubblica Sociale Italiana e nella Luftwaffe.

In servizio con la Croazia

Circa 20-22 Macchi C.202 vennero impiegati dalla Croazia, tipicamente in missioni di intercettazione contro i bombardieri Alleati. Nel 1944, l’aeronautica dello Stato Indipendente di Croazia (ZNDH) ricevette diversi lotti di C.202. A gennaio, otto Folgore nuovi di fabbrica arrivarono all’aeroporto di Lucko, vicino Zagabria. Due settimane dopo ne giunsero altri quattro; uno di questi sarebbe andato perso durante un volo di collaudo. Il primo lotto di 16 Folgore consegnato alla ZNDH apparteneva alla serie XII, costruita dalla Breda dopo l’occupazione tedesca del nord Italia. Questi caccia equipaggiarono il Gruppo Caccia Croato e mantennero le loro insegne della Luftwaffe mentre erano in servizio con l’unità.

Nel 1944, la Legione Aerea Croata (HZL) era tornata in patria dopo aver combattuto sul Fronte Orientale. Al suo rientro, la HZL venne ridesignata Gruppo Caccia Croato, mentre la sua squadriglia operativa divenne la 2ª Squadriglia Caccia Croata, equipaggiata con i Macchi. Venne formata anche una seconda squadriglia da addestramento ed conversione operativa, denominata 3ª Squadriglia Caccia Croata, equipaggiata con i caccia Fiat G.50, Macchi C.200 e Fiat CR.42. Nel marzo 1944 decollarono per la prima volta contro un’incursione americana a ovest di Zagabria, ma evitarono il combattimento; ai piloti croati dei Macchi era stato inizialmente ordinato di attaccare solo i velivoli già danneggiati o separati dalle loro formazioni principali.

Il 24 aprile 1944, la prima vittoria aerea confermata venne rivendicata dal sergente Leopold Hrastovcan contro un B-24 abbattuto vicino al villaggio di Zapresic. Secondo alcune fonti, durante queste prime sortite, i C.202 croati rivendicarono tra gli 11 e i 16 successi, ma solo tre furono confermati. Nel maggio 1944, i croati ricevettero dalla Luftwaffe altri quattro C.202 a Niš, in Serbia; durante il volo di trasferimento, un Macchi effettuò un atterraggio di emergenza vicino all’aeroporto di Zemun. Intorno al giugno 1944, l’unità croata ricevette gli ultimi sei Folgore e tre o quattro nuovi Macchi C.205.

Nonostante la Legione Aerea Croata fosse stata sciolta alla fine di luglio, venendo sostituita dal Gruppo Aereo Croato (HZS), i caccia rimasero a Borovo. Durante un periodo di intensa attività a metà 1944, la squadriglia rivendicò l’abbattimento di circa 20 aerei alleati. Entro la fine dell’anno, i C.202 ancora in condizioni di volo basati a Borovo venivano usati dai cadetti croati per l’addestramento. Nel settembre 1944, i piloti della Luftwaffe trasferirono tutti i rimanenti Folgore efficienti a Borongaj, dove furono impiegati solo per l’addestramento.

Secondo gli storici dell’aviazione Dragan Savic e Boris Ciglic, i piloti croati inizialmente non avevano un’alta opinione del caccia Macchi, in parte a causa del suo modesto armamento composto da solo due mitragliatrici da 12,7 mm e due da 7,7 mm, ritenute scarsamente efficaci contro i quadrimotori americani pesantemente corazzati. Il maggiore Josip Helebrant, un asso con 11 vittorie, veterano del fronte orientale (abituato a volare sui Bf 109G) e comandante della 2ª Squadriglia Caccia Croata, avrebbe inizialmente definito i Macchi “vecchi, stanchi e inutilizzabili”, descrivendo il morale dei suoi uomini come “basso” e i risultati della sua unità come “nulli”, principalmente a causa del sistema di allerta antiaerea non sufficientemente efficace dello Stato Indipendente Croato, che vedeva i Macchi decollare per intercettare i bombardieri alleati quando questi volavano già sulle loro teste.

Il dopoguerra

In conseguenza dei bombardamenti alleati contro la Repubblica Sociale Italiana, durante i quali gli stabilimenti della Macchi subirono danni nel 1944, sia la vita produttiva che la carriera operativa del C.202 e del più evoluto C.205 furono interrotte. Nel dopoguerra, ai velivoli sopravvissuti al conflitto si aggiunsero un piccolo numero di C.205 di nuova produzione. Gli aerei superstiti furono impiegati dall’Aeronautica Militare, che li utilizzò come addestratori fino al 1948 prima di radiarli definitivamente.

L’Aeronautica Militare egiziana ordinò un totale di 42 C.205, ma 31 di questi erano in realtà C.202 rimotorizzati, armati solo con due mitragliatrici Breda da 12,7 mm. Alcuni di questi aerei combatterono durante la Guerra Arabo-Israeliana del 1948; i caccia egiziani sarebbero rimasti in servizio fino al 1951. La Svizzera aveva ordinato 20 C.202, ma nessuno di questi venne mai consegnato a causa del peggioramento della situazione bellica nel maggio 1943, che compromise la capacità dell’Italia di esportare questi velivoli. A metà del 1944, almeno 12 C.202, e probabilmente altri 12, vennero consegnati alla Legione Aerea Croata per l’impiego contro la RAF e l’USAAF sulla Croazia, tutti ex-caccia della Luftwaffe.

I piloti alleati che volarono contro il Folgore ne rimasero spesso impressionati per le prestazioni e la manovrabilità. Il C.202 era considerato superiore sia all’Hawker Hurricane che al Curtiss P-40 Kittyhawk contro cui normalmente si scontrava, inizialmente sul fronte libico, oltre ad essere pari al Supermarine Spitfire Mk.V. Il C.202 poteva avere la meglio in virata su tutti e tre, anche se lo Spitfire aveva una velocità di salita superiore. Il Macchi poteva validamente competere con l’Hurricane, il Lockheed P-38 Lightning, il Bell P-39 Airacobra, il P-40 e persino lo Spitfire a bassa quota, ma la sua efficacia era in qualche modo limitata dal modesto armamento.

Gli assi del Folgore

Il Macchi C.202 fu pilotato da quasi tutti i più celebri assi italiani: Adriano Visconti, Leonardo Ferrulli, Luigi Gorrini, Franco Lucchini, Franco Bordoni Bisleri, Furio Niclot Doglio e il maggiore Teresio Vittorio Martinoli, il miglior realizzatore con 22 vittorie individuali più due probabili e 14 in collaborazione. Diciassette di queste vittorie furono ottenute nella 73ª Squadriglia, 9° Gruppo (del 4° Stormo). Il 25 agosto 1944, Martinoli rimase ucciso in un incidente di addestramento sul P-39 Airacobra. Il capitano Franco Lucchini, accreditato di 21 vittorie individuali e 52 in compartecipazione, iniziò a volare sul Folgore dopo aver già abbattuto 10 aerei nemici. Il 5 luglio 1943, Lucchini venne ucciso sul suo C.202 mentre attaccava un B-17 su Gerbini, in Sicilia.

Principali varianti del Macchi C.202

- M.C.202 (prototipo): a differenza degli esemplari di serie non aveva il ruotino di coda retrattile e neppure l’antenna della radio, l’alloggiamento del motore in acciaio nella produzione di serie venne realizzato in lega leggera

- M.C.202: prima versione in produzione di serie

- M.C.202AS: versione destinata all’impiego nel teatro nordafricano (Africa Settentrionale), dotata di filtro antisabbia per il carburatore e di due ulteriori mitragliatrici da 7.7 mm montate nelle ali. Quasi sempre queste armi vennero smontate sul campo in quanto giudicate un inutile aumento di peso.

- M.C.202CB: versione caccia-bombardiere, dotata di agganci subalari utilizzabili per il trasporto di bombe (max 320 Kg) oppure due serbatoi supplementari da 100 o 150 litri

- M.C.202EC: per sopperire alla scarsa potenza di fuoco del folgore venne realizzata la variante EC che includeva due cannoni da 20 mm con 200 colpi ciascuno montati in gondole subalari. Vennero realizzati 6 esemplari ma la variante non entrò in produzione di serie

- M.C.202RF: variante da Ricognizione Fotografica

- M.C.202D: prototipo con radiatore modificato

Informazioni aggiuntive

- Nazione: Italia

- Modello: Macchi M.C.202

- Costruttore: Aeronautica Macchi S.p.A.

- Tipo:

- Motore:

Daimler Benz DB 601/A-1 a 12 cilindri a V, raffreddato a liquido, da 1.175 HP

- Anno: 1941

- Apertura alare m.: 10.58

- Lunghezza m.: 8.85

- Altezza m.: 3.02

- Peso al decollo Kg.: 2.937

- Velocità massima Km/h: 600 a 5.500 m.

- Quota massima operativa m.: 11.500

- Autonomia Km: 768

- Armamento difensivo:

2 mitragliatrici da 12.7 sulla capottatura del motore, 2 mitragliatrici da 7.7 nelle ali

- Equipaggio: 1

- Bibliografia – Riferimenti:

- Enzo Angelucci – Paolo Matricardi: Guida agli aeroplani di tutto il mondo: la Seconda Guerra Mondiale (Mondadori) ISBN: 978-8804313823.

- War History Online

- Aeronautica Militare

- Smithsonian

2 commenti

Articoli molto ben fatti ed esaurienti.

Grazie!