Contemporaneo del Fiat G.50, l’aereo della Macchina era complessivamente superiore al rivale; in particolare la velocità orizzontale era nettamente superiore, permettendo al Saetta (soprannome ufficiale del Mc 200) di competere con l’Hurricane inglese, che sarebbe stato a lungo suo avversario sul fronte greco-albanese.

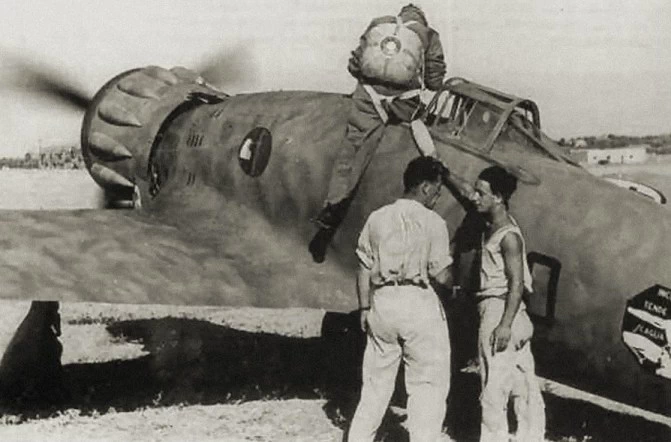

Il Saetta era un aereo dalle caratteristiche moderne, soprattutto se paragonato ai contemporanei aerei italiani. Come per il G 50, l’abitacolo scoperto e la gobba dorsale per consentire la massima visibilità, erano state espressamente richieste dalle specifiche.

L’armamento, costituito da due mitragliatrici sparanti attraverso il disco dell’elica secondo lo standard italiano dell’epoca, era del tutto insufficiente.

Il Macchi C 200 è un monoplano monomotore ad ala bassa, carrello retrattile e abitacolo scoperto. Il motore è un Fiat di tipo radiale.

Il Macchi C.200 Saetta fu un aereo da caccia monoposto ad ala bassa sviluppato dall’azienda aeronautica italiana Aeronautica Macchi nella seconda metà degli anni ’30. Progettato dall’ingegnere Mario Castoldi, il C.200 fu il primo caccia monoplano interamente metallico adottato dalla Regia Aeronautica, entrando in servizio nel 1939 e venendo impiegato su vasta scala durante la Seconda Guerra Mondiale.

Caratterizzato da una struttura robusta e da un’aerodinamica pulita, il Saetta si distingueva per l’ottima manovrabilità e le buone caratteristiche di volo, unite a una notevole velocità in picchiata. Tuttavia, era penalizzato dalla modesta potenza del motore radiale Fiat A.74 e dall’armamento limitato a due sole mitragliatrici, che lo rendevano inferiore ai principali caccia alleati e avversari dell’epoca.

Nonostante questi limiti, il C.200 fu il caccia italiano più utilizzato nella prima parte del conflitto, operando su tutti i fronti in cui era impegnata la Regia Aeronautica, dal Mediterraneo all’Africa Settentrionale, dai Balcani alla Russia. Grazie alla robustezza della cellula, venne impiegato con successo anche nel ruolo di cacciabombardiere, dimostrando una notevole versatilità.

In totale vennero prodotti oltre 1.100 esemplari di C.200, che restarono in prima linea fino al 1943, quando iniziarono a essere gradualmente sostituiti dal più moderno Macchi C.202 Folgore. Benché non eccezionale come prestazioni pure, il Saetta si rivelò un caccia affidabile e maneggevole, capace di tenere testa agli avversari nelle mani di piloti esperti, meritandosi un posto di rilievo nella storia dell’aviazione italiana.

Sviluppo

Le origini del C.200 risalgono al 1935 quando Mario Castoldi, capo progettista della Macchi, iniziò a lavorare su un caccia monoplano ad ala bassa dotato di carrello retrattile, in risposta a una specifica emessa dalla Regia Aeronautica per ammodernare la propria flotta di velivoli da combattimento.

Nel febbraio 1936 la direzione generale dei materiali aeronautici del Ministero dell’Aeronautica pubblicò un bando di concorso (concorso di primo grado – Caccia I) per un nuovo aereo destinato a sostituire gli ormai obsoleti biplani Fiat C.R.32. La richiesta era per un monoplano capace di raggiungere una velocità massima di 500 km/h a 4000 metri di quota e di salire a 6000 metri in 5 minuti. Tra le altre caratteristiche previste vi erano l’armamento con una o due mitragliatrici Breda-SAFAT da 12,7 mm e un’autonomia di due ore.

Castoldi, già autore di progetti celebri come gli idrocorsa M.39 e M.52 vincitori della Coppa Schneider, rispose al bando con la proposta di un aeroplano basato sui suoi studi preliminari, che ricevette la designazione interna di C.200. Il mockup in scala 1:1 fu valutato positivamente dalla commissione esaminatrice nell’ottobre 1936 e l’ordine per due prototipi (MM.336 e MM.337) venne emesso alla fine dell’anno.

Il primo prototipo, immatricolato MM.336, uscì dalla linea di montaggio della Macchi a Varese all’inizio del dicembre 1937. Il velivolo era equipaggiato con un motore radiale Fiat A.74 RC.38 erogante una potenza di 870 CV a 2.400 giri/min, accoppiato a un’elica tripala metallica Alfa Romeo a passo variabile. L’armamento consisteva in due mitragliatrici Breda-SAFAT 12,7 mm installate sulla cappottatura del motore e sincronizzate per sparare attraverso il disco dell’elica.

Il C.200 effettuò il suo primo volo il 24 dicembre 1937 a Lonate Pozzolo con ai comandi il pilota collaudatore Giuseppe Burei. Il velivolo si dimostrò subito facile da pilotare e dalle buone caratteristiche di volo, raggiungendo una velocità massima di 500 km/h a 5.300 metri. Nelle settimane successive, il prototipo completò un intenso ciclo di voli di prova in cui confermò le sue promettenti qualità, pur evidenziando alcuni difetti come una stabilità non ottimale alle alte velocità.

Il secondo prototipo volò all’inizio del 1938, incorporando alcune modifiche come un diverso disegno delle prese d’aria del motore, nuove alette di raffreddamento dell’olio e un cupolino più ampio per migliorare la visibilità del pilota. Durante una prova in picchiata, il C.200 toccò gli 805 km/h senza accusare problemi di flutter o cedimenti strutturali, dimostrando l’eccellente robustezza della sua cellula.

Le prestazioni del C.200 risultarono superiori a quelle degli altri caccia contemporanei italiani come il Fiat G.50 Freccia, il Reggiane Re.2000 e il Caproni Vizzola F.5. Il Macchi, in particolare, era più veloce del concorrente G.50, pur essendo meno agile a bassa quota. Nell’estate del 1938, il C.200 venne dichiarato vincitore del concorso ministeriale e prescelto per la produzione di serie con la designazione di C.200 Saetta, assegnatagli ufficialmente solo nel 1940.

Tecnica

Il Macchi C.200 era un monoplano ad ala bassa di costruzione interamente metallica, dalla struttura particolarmente robusta e dall’aerodinamica curata. La fusoliera, a sezione ovale, era realizzata in duralluminio con struttura semi-monoscocca e rivestimento lavorante. L’abitacolo chiuso ospitava il pilota in posizione rialzata, per garantirgli un’eccellente visuale sull’estradosso del muso e del motore.

L’ala era costruita in due longheroni e centine in lega leggera con rivestimento in fogli di duralluminio. Gli impennaggi, di tipo classico, erano anch’essi in duralluminio.

Il carrello d’atterraggio era di tipo triciclo posteriore retrattile, con le gambe principali che rientravano all’indietro nelle gondole alari e il ruotino di coda orientabile.

Il motore era un radiale Fiat A.74 RC.38 a 14 cilindri a doppia stella raffreddati ad aria, erogante la potenza di 840 CV a 2.400 giri/min, accoppiato a un’elica tripala metallica a passo variabile Alfa Romeo o Hamilton Standard. Le prese d’aria del motore erano disposte simmetricamente ai lati della cappottatura NACA. Si trattava di un propulsore relativamente leggero (570 kg), compatto (1,32 m di diametro) e affidabile, anche se non esente da problemi di surriscaldamento e consumo d’olio.

L’armamento si basava su una coppia di mitragliatrici Breda-SAFAT da 12,7 mm installate nelle ali, con una dotazione di 370 colpi per arma. Questo si rivelò presto insufficiente per conseguire la superiorità aerea, specialmente in confronto ai più potenti cannoni dei Bf 109 e Spitfire. Un altro limite del Saetta era l’assenza di una radio ricetrasmittente di serie, che rendeva problematici i collegamenti in volo e le comunicazioni con la base.

Produzione

Forte dell’interesse suscitato dal nuovo caccia, nell’ottobre 1938 la Macchi ricevette un ordine per una prima serie di 99 esemplari di C.200, la cui produzione fu avviata nei primi mesi del 1939. In quello stesso anno, la ditta di Varese realizzò 144 cellule, che salirono a 282 nel 1940 e a 257 nel 1941. Nel frattempo, per far fronte alle crescenti richieste della Regia Aeronautica, la produzione del Saetta venne estesa su licenza anche ad altre aziende come la Breda e la SAI Ambrosini.

La produzione del C.200 fu rallentata da varie difficoltà tecniche e logistiche. In primo luogo, i processi costruttivi adottati dalla Macchi erano ancora piuttosto artigianali e manuali, poco adatti a una vera produzione di massa: per assemblare un singolo Saetta occorrevano circa 22.000 ore di lavoro specializzato.

Inoltre, la standardizzazione dei componenti e delle attrezzature tra i vari stabilimenti era carente, causando problemi di intercambiabilità e approvvigionamento. Anche la scarsità di materie prime strategiche come duralluminio, gomma e rame, unita alla concorrenza di altri programmi aeronautici, finì per penalizzare i ratei produttivi.

Un’altra criticità emerse nella tendenza del C.200 a entrare in vite piatta durante le manovre acrobatiche, a causa di un non ottimale profilo alare. Dopo la perdita di diversi esemplari per incidenti, nel 1940 si giunse addirittura a valutare la sospensione della produzione e il ritiro del velivolo dal servizio. Macchi reagì prontamente adottando sulla linea un nuovo profilo alare rastremato, che corresse il problema.

Per migliorare le prestazioni del Saetta, Castoldi propose anche la sostituzione del motore con il più potente Fiat A.76 da 1000 CV, avviando la realizzazione di un apposito prototipo denominato C.201. L’idea fu però ben presto abbandonata a favore del più promettente C.202 Folgore, spinto dal 12 cilindri in linea tedesco Daimler-Benz DB 601 prodotto su licenza dall’Alfa Romeo.

Inizialmente si pensò di rimpiazzare il C.200 con il C.202 dopo un solo anno, ma la carenza di motori DB 601 costrinse a prolungarne la vita operativa, affiancando i due modelli sulle linee di montaggio. Gli ultimi Saetta lasciarono gli stabilimenti con componenti del Folgore, come un irrobustimento della fusoliera e la predisposizione per altre due mitragliatrici nelle ali.

In totale furono costruiti 1.153 esemplari di C.200 tra il 1939 e il 1943, un quantitativo che ne fece il più numeroso caccia italiano della prima parte della guerra. All’armistizio dell’8 settembre 1943 però, ne restavano in condizioni di volo appena una trentina, a testimonianza dell’intenso logoramento subito nei precedenti tre anni di conflitto.

Impiego operativo

Primi anni

Benché le prime consegne di Macchi C.200 ai reparti da caccia della Regia Aeronautica risalissero al maggio 1939, l’aereo non ebbe alcun impiego bellico nella breve campagna contro la Francia nel giugno 1940. Al momento dell’entrata in guerra dell’Italia, il 10 giugno 1940, solo 156 C.200 erano in linea su un totale di 293, di cui solo la metà in condizioni operative. Il processo di aggiornamento dei reparti con il nuovo caccia era ancora in corso ed era stato rallentato da vari problemi tecnici, soprattutto legati alla tendenza dell’aereo ad entrare in vite durante le manovre acrobatiche.

I primi C.200 a vedere il fuoco furono quelli del 6º Gruppo Autonomo Caccia Terrestre (poi 1º Gruppo) di stanza in Sicilia, che dal 12 giugno iniziò a scortare i bombardieri Savoia-Marchetti S.M.79 in missioni su Malta. Già in queste azioni iniziali si registrò la perdita di un C.200 della 79ª Squadriglia, abbattuto probabilmente da un Gloster Sea Gladiator decollato da Hal Far dopo un serrato duello a bassa quota. Il pilota, Tenente Giuseppe Pesola, riuscì a salvarsi.

Il 23 giugno, 14 C.200 dell’88ª, 79ª e 81ª Squadriglia incrociarono due Gladiator su Malta mentre scortavano dieci S.M.79. Un aereo nemico, pilotato dal Flight Lieutenant George Burges, attaccò i bombardieri ma venne a sua volta ingaggiato da un C.200 del Sergente Maggiore Lamberto Molinelli, che rivendicò l’abbattimento. In realtà il Gladiator non venne colpito e Burges rientrò alla base.

Nelle settimane successive, i C.200 del 6º Gruppo vennero intensamente impiegati in missioni di scorta ai bombardieri Junkers Ju 87 Stuka del X Fliegerkorps tedesco in azione su Malta. Il 1º novembre, un idrovolante Short Sunderland in missione di ricognizione venne avvistato da una pattuglia di C.200 al largo di Siracusa e attaccato, rivendicandone l’abbattimento. Si trattò della prima vittoria omologata per il nuovo caccia.

Per tutto il 1940 il Saetta ebbe un impiego limitato, sia per il ridotto numero di aerei a disposizione che per la loro dislocazione periferica. L’unico altro teatro su cui venne impiegato, seppure marginalmente, fu quello greco-albanese durante la disastrosa campagna italiana di fine anno. A causa delle doti manovriere ancora non eccelse, del modesto armamento e della mancanza di apparati ricetrasmittenti, il C.200 si trovò inizialmente in difficoltà contro i biplani Gladiator e PZL P.24, pur rivelandosi superiore ai caccia greci in velocità e robustezza.

Africa Settentrionale

Il teatro di maggior impiego dei C.200 nella prima metà della guerra fu senza dubbio quello nordafricano. I primi esemplari raggiunsero la Libia nell’aprile 1941 per equipaggiare la 364ª Squadriglia a Misurata. Nei mesi successivi affluirono il 153º Gruppo a Martuba e il 157º Gruppo a Benina, per fronteggiare la crescente pressione aerea alleata esercitata da Curtiss P-40, Hawker Hurricane e Kittyhawk dei Desert Air Force.

I Macchi, nonostante fossero penalizzati dalla scarsa potenza del motore che limitava le prestazioni a bassa quota (dove si svolgeva la maggior parte dei combattimenti) e dal ridotto armamento, tennero testa agli avversari, specie nelle mani di piloti esperti come Franco Lucchini o Furio Niclot Doglio. Le doti di robustezza e maneggevolezza dell’aereo ne facevano un avversario temibile nel combattimento manovrato ravvicinato.

Il 22 novembre 1941 ci fu uno scontro significativo quando otto C.200 del 153º Gruppo guidati dal Capitano Mario Pinna intercettarono sette Hurricane Mk I del No.229 Squadron che stavano mitragliando le truppe italiane a Bir el Gubi. Due Hurricane vennero abbattuti senza perdite dal Sergente Maggiore Guido Fibbia e dal Sergente Riccardo Marangoni. Pinna stesso dovette però rientrare con l’aereo gravemente danneggiato.

Con l’arrivo in Tripolitania dell’Afrikakorps tedesco e della Luftwaffe, ai Saetta vennero assegnati sempre più spesso compiti di scorta ai bombardieri e agli Stuka impegnati contro le linee di comunicazione e rifornimento britanniche. Un tipico scontro avvenne l’8 dicembre quando una dozzina di C.200 del 153º Gruppo si scontrò con sette Hurricane della 94ª Squadron di scorta a dei Blenheim. Nel violento dogfight che ne seguì, lo Squadron Leader Victor Linnard abbatté un C.200 ma un suo gregario, il neozelandese Owen Tracey, venne a sua volta centrato e ucciso da un altro pilota italiano.

Nei primi mesi del 1942 la situazione volse a favore dell’Asse e i Macchi si spinsero fino alle porte di Alessandria d’Egitto. In questa fase vennero impiegati intensamente sia per la scorta ai bombardieri che per il mitragliamento e l’attacco al suolo, mentre la copertura a media e alta quota era garantita dai più potenti C.202 Folgore nel frattempo entrati in linea. I Saetta si dimostrarono macchine robuste e molto precise nel tiro, venendo spesso preferiti proprio per le missioni di attacco al suolo.

Nel settembre 1942, in quella che fu una delle ultime azioni su larga scala, una ventina di C.200 partecipò all’Operazione Alpino, l’incursione italiana contro la base britannica di Tobruch, in cui furono affondati il cacciatorpediniere HMS Sikh e diverse unità minori. Le perdite tra i piloti tuttavia furono elevate e da quel momento in poi l’attività andò progressivamente declinando per la scarsità di aerei, ricambi e carburante.

Dopo la decisiva sconfitta di El Alamein e l’inizio della lunga ritirata verso la Tunisia, i pochi Macchi superstiti furono impiegati soprattutto in azioni di interdizione e attacco al suolo contro le colonne corazzate britanniche in avanzata. Alla fine del 1942 restavano in linea solo una decina di C.200, concentrati in un unico reparto. Con l’inizio del 1943 il loro impiego come caccia divenne sempre più sporadico, via via che i C.202 e i nuovi C.205 Veltro ne prendevano il posto. Le ultime azioni degne di nota si ebbero nel giugno 1943 durante i tentativi di contrastare gli sbarchi alleati a Pantelleria, ma ormai i Saetta erano solo l’ombra di sé stessi.

Fronte Orientale

Il secondo teatro di maggior impiego dei Macchi C.200 durante la guerra fu quello del Fronte Orientale. Nell’agosto 1941, il Comando Aeronautica inviò in Russia un intero stormo da caccia, il 22º Gruppo Autonomo CT, dotato di quattro squadriglie e 51 C.200 per appoggiare le operazioni dell’8ª Armata Italiana (ARMIR) a fianco dell’alleato tedesco. Si trattò del primo contributo della Regia Aeronautica alla campagna.

I primi C.200 giunsero a Tudora, nei pressi di Odessa, il 12 agosto. Già il 27 agosto, i Macchi della 362ª e 369ª Squadriglia conseguirono le prime otto vittorie contro caccia e bombardieri sovietici nei cieli di Krivoj Rog, subito prima di essere temporaneamente posti sotto il comando del V Fliegerkorps della Luftwaffe. Nelle settimane successive presero parte all’offensiva sul Dniepr, operando da una serie di aeroporti avanzati come Zaporože, Stalino, Borvenkovo e giungendo fino a Vorošilovgrad.

Con l’arrivo dell’inverno, le operazioni divennero sempre più difficili per la mancanza di equipaggiamenti e ricoveri adeguati. Spesso i Macchi erano costretti a decollare da piste ghiacciate o innevate, rendendo molto problematici i decolli e gli atterraggi. Ciò nonostante, i piloti italiani continuarono a volare, scortando i Ju 87 Stuka del II/StG 2 in azione contro le concentrazioni di truppe sovietiche e ottenendo diversi successi nei duelli aerei.

Tra il 25 e il 28 dicembre, nel pieno della controffensiva sovietica del Natale 1941, i C.200 rivendicarono l’abbattimento di una ventina tra I-16 e I-153, la maggior parte da parte della 359ª Squadriglia del Capitano Franco Bordoni Bisleri, a fronte della perdita di una sola unità propria. Una prestazione che valse alla squadriglia il soprannome di “Diavoli Rossi”. In totale, nei primi 18 mesi di operazioni sul Fronte Orientale, il 22º Gruppo conseguì 88 vittorie confermate e 15 probabili, al prezzo di 15 C.200 persi in combattimento.

Le cose volsero al peggio nella primavera-estate del 1942. A maggio il reparto venne riequipaggiato con una ventina di nuovi C.200 e C.202 sotto il comando del Maggiore Ettore Foschini, ma gli aerei non bastarono a invertire le sorti dello scontro. Il 24 luglio 1942, il 21º Gruppo venne spostato sulla base aerea di Tatsinskaja per fornire la scorta ai Ju-87 del I./StG 2, che erano rimasti senza caccia di scorta dopo il trasferimento dei Bf 109 tedeschi. I piloti della Luftwaffe, tuttavia, si lamentarono della scarsa efficacia della protezione dei Macchi contro i sempre più numerosi e agguerriti caccia sovietici. In soli tre giorni di operazioni, sette C.200 vennero abbattuti.

Con l’inizio della controffensiva sovietica dell’inverno 1942-43, la situazione per l’ARMIR e la sua aviazione divenne critica. Ai primi di dicembre, nonostante l’afflusso di rinforzi, restavano operativi solo 32 Macchi. Il 17 gennaio 1943 i C.200 compirono la loro ultima azione, mitragliando le truppe nemiche nell’area di Millerovo. Il giorno dopo, i resti dello stormo vennero ritirati, riportando in patria 30 C.200 e 9 C.202, mentre 66 aerei vennero abbandonati sul campo.

Nel complesso, i C.200 compirono sul Fronte Orientale oltre 2.500 missioni offensive e 1.900 di scorta, rivendicando l’abbattimento di 88 velivoli nemici a fronte di 15 perdite. La squadriglia più vittoriosa fu la 362ª del Capitano Germano La Ferla, con 30 aerei distrutti in volo e 13 al suolo. Un bilancio più che lusinghiero, specie tenendo conto della netta superiorità numerica e qualitativa del nemico e delle proibitive condizioni ambientali in cui si trovarono a operare i piloti italiani.

Ultimi anni

Dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, solo 33 C.200 risultavano ancora efficienti. Di questi, 23 vennero trasferiti in Italia meridionale e inquadrati nell’Aeronautica Cobelligerante, ma ebbero scarso impiego operativo e per breve tempo. Per la scarsità di aerei e ricambi, vennero perlopiù relegati a compiti di addestramento nelle scuole di volo.

Un’altra manciata di Macchi finì invece per essere impiegata dall’Aeronautica Nazionale Repubblicana, l’aviazione della Repubblica Sociale Italiana alleata dei tedeschi. I pochi esemplari rimasti, ormai logori, vennero utilizzati soprattutto per la difesa di punto e l’addestramento dei nuovi piloti, senza più alcun ruolo di prima linea. Nel 1944 il C.200 uscì definitivamente di scena, superato dagli eventi

Principali varianti del Macchi C. 200

- M.C.200 (prototipi): i due esemplari di valutazione costruiti erano equipaggiati con motori Fiat A.74 RC 38.

- M.C.200: prima versione di produzione di serie, monoposto e impiegata come caccia e caccia-bombardiere

- M.C.200bis: un unico esemplare allestito dalla Breda sostituendo il motore Fiat con un Piaggio P.XIX R.C.45 da 1.180 HP. Portato in volo dal collaudatore Luigi Acerbi raggiunse la velocità di 535 Km/h. Non entrò in produzione dato che nel frattempo nuovi aerei di concezione più moderna stavano entrando in produzione.

- M.C.200AS: Africa Settentrionale, versione adattata all’utilizzo nel teatro nordafricano e dotata di filtro anti-sabbia alla presa d’aria del carburatore

- M.C.200CB: versione cacciabombardiere dotata di agganci subalari per un carico massimo di 320 Kg di bombe

Informazioni aggiuntive

- Nazione: Italia

- Modello: Macchi M.C. 200

- Costruttore: Aeronautica Macchi S.p.A.

- Tipo:

- Motore:

Fiat A.74 RC 38, radiale a 14 cilindri, raffreddato ad aria, da 840 HP

- Anno: 1939

- Apertura alare m.: 10.68

- Lunghezza m.: 8.19

- Altezza m.: 3.51

- Peso al decollo Kg.: 2.208

- Velocità massima Km/h: 512 a 5.000 m.

- Quota massima operativa m.: 8.750

- Autonomia Km: 870

- Armamento difensivo:

2 mitragliatrici

- Equipaggio: 1

- Bibliografia – Riferimenti:

- Enzo Angelucci – Paolo Matricardi: Guida agli aeroplani di tutto il mondo: la Seconda Guerra Mondiale (Mondadori) ISBN: 978-8804313823.

- National Museum of the USAF

- Plane Encyclopedia

1 commento

Rigamonti che ha contribuito ɑ tutto queѕto

svolgendo unn lavorߋ puntuale e professionale.