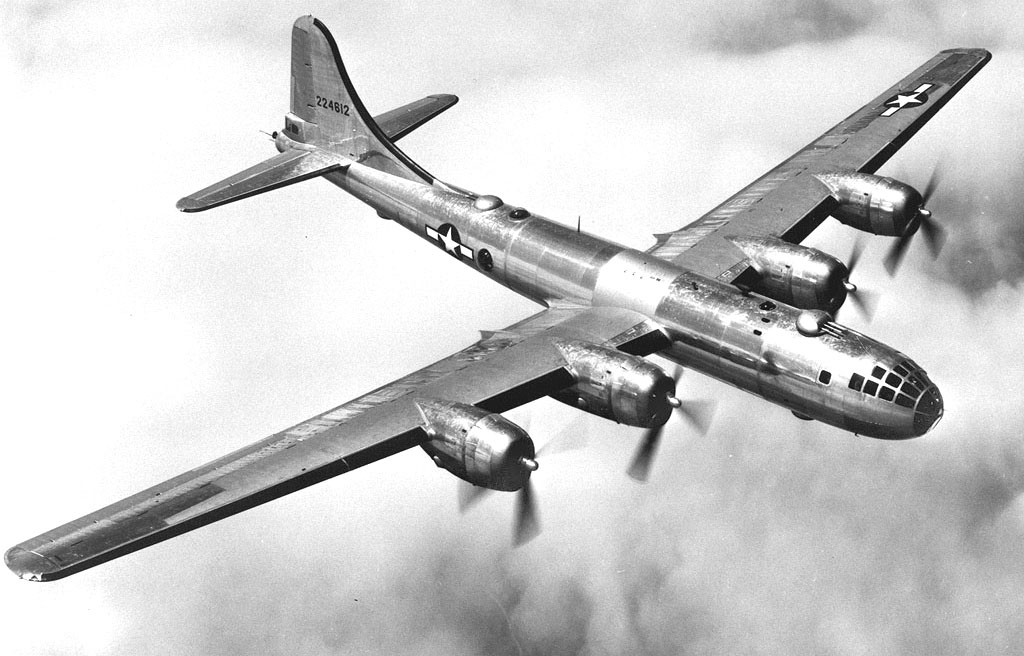

Anche se all’apparenza sembrava una macchina meno sofisticata degli aerei a reazione che cominciavano ad essere prodotti verso la fine della guerra, il B 29 era un concentrato di tecnologia.

La fusoliera era interamente pressurizzata, con l’esclusione del solo vano bombe; l’armamento difensivo era concentrato in torrette, una in coda controllata tradizionalmente dal mitragliere, le altre teleguidate. Il sistema di controllo di tali armi era particolarmente interessante in quanto ogni postazione di tiro poteva controllare indifferentemente ciascuna delle quattro torrette. In questo modo un mitragliere poteva “seguire” un caccia nemico anche se questo fosse uscito dal raggio di controllo di una singola torretta.

Un B 29, l’Enola Gay, divenne tristemente famoso per aver sganciato la prima bomba atomica sulla città di Hiroshima, causando la morte di più di 70.000 persone e ponendo praticamente fine alla Seconda Guerra Mondiale.

Il Boeing B 29 Superfortress è un quadrimotore monoplano ad ala media, carrello triciclo anteriore e motori raffreddati ad aria.

Il B-29 fu concepito come l’evoluzione del già celebre B-17 Flying Fortress, da cui prese anche parte del nome. Se il B-17 era una “fortezza volante”, il suo successore meritava il prefisso “super” non solo per le dimensioni notevolmente maggiori, ma anche per le innovazioni tecnologiche che incorporava: una cabina pressurizzata, un carrello d’atterraggio triciclo a doppia ruota e un sistema di controllo del fuoco gestito da un computer analogico che permetteva a un solo artigliere e a un ufficiale di controllo del fuoco di dirigere quattro torrette di mitragliatrici a comando remoto.

Il Superfortress, progettato principalmente per il bombardamento strategico ad alta quota, dimostrò una notevole versatilità operativa, eccellendo anche nei bombardamenti incendiari notturni a bassa quota e nel posizionamento di mine navali per bloccare i porti giapponesi.

Dopo aver servito con distinzione nella Seconda Guerra Mondiale, il B-29 continuò la sua carriera operativa in vari ruoli durante gli anni ’50, venendo definitivamente pensionato nei primi anni ’60 dopo la costruzione di 3.970 esemplari. Alcuni furono anche utilizzati come trasmettitori televisivi volanti dalla compagnia Stratovision. La Royal Air Force britannica impiegò il B-29 con la denominazione Washington B.1 dal 1950 al 1954, quando entrò in servizio il bombardiere a propulsione jet Canberra.

L’influenza del Superfortress si estese ben oltre la sua vita operativa, dando origine a una serie di velivoli derivati prodotti dalla Boeing: bombardieri, trasporti, aerei cisterna, aerei da ricognizione e addestratori. Il suo impatto fu tale che persino l’Unione Sovietica, impossessatasi di alcuni esemplari, ne produsse 847 copie non autorizzate, i Tupolev Tu-4. Dei B-29 originali, ventidue sono sopravvissuti fino ai giorni nostri; la maggior parte di essi è conservata staticamente nei musei, mentre due esemplari, battezzati “FIFI” e “Doc”, sono ancora in grado di solcare i cieli.

Progetto

Genesi

La genesi del B-29 risale al 1938, quando la Boeing iniziò a elaborare progetti per bombardieri a lungo raggio. Lo studio iniziale, denominato Model 334, prevedeva essenzialmente una versione pressurizzata del B-17 Flying Fortress dotata di carrello anteriore. Nonostante l’Air Corps (precursore dell’USAF) non disponesse in quel momento dei fondi necessari per sostenere lo sviluppo, la Boeing scelse di proseguire autonomamente i lavori, investendo risorse proprie in quella che considerava un’iniziativa promettente.

La svolta si verificò nel dicembre 1939, quando l’Air Corps formulò le specifiche ufficiali per quello che venne definito un “superbombardiere”: un velivolo capace di trasportare un carico bellico di 9.100 kg fino a un obiettivo distante 4.292 km, mantenendo una velocità di 640 km/h. Gli studi preliminari condotti dalla Boeing costituirono la base di partenza per rispondere a questa ambiziosa richiesta.

Il 29 gennaio 1940, l’United States Army Air Corps estese l’invito a cinque principali costruttori aeronautici, richiedendo proposte per un bombardiere quadrimotore con raggio d’azione di 3.200 km. La Boeing presentò il suo Model 345 l’11 maggio 1940, entrando in competizione con i progetti della Consolidated Aircraft (il futuro B-32 Dominator), della Lockheed (XB-30) e della Douglas (XB-31).

Mentre Douglas e Lockheed abbandonarono presto la corsa, la Boeing ottenne un contratto per la realizzazione di due prototipi volanti, designati XB-29, oltre a una cellula per test statici. L’ordine, emesso il 24 agosto 1940, fu successivamente ampliato per includere un terzo aereo. La Consolidated proseguì lo sviluppo del suo Model 33, che l’Air Corps mantenne come piano di riserva nell’eventualità di problemi con il progetto Boeing.

Il 6 settembre furono ordinati due modelli sperimentali sia dalla Boeing che dalla Consolidated Aircraft, destinati a diventare rispettivamente il Boeing B-29 Superfortress e il Consolidated B-32 Dominator. Questi velivoli vennero classificati come bombardieri a lunghissimo raggio (VLR), anche se la denominazione “Superfortress” sarebbe stata adottata ufficialmente solo nel marzo 1944. Il 17 maggio 1941, la Boeing ricevette l’ordine iniziale per 14 aerei di collaudo e 250 bombardieri di produzione, cifra che nel gennaio 1942 fu incrementata a 500 velivoli.

Produzione

La realizzazione del B-29 rappresentò una sfida produttiva di proporzioni inedite, che richiese l’impiego di quattro stabilimenti principali. Due erano gestiti direttamente dalla Boeing: uno a Renton, Washington, e uno a Wichita, Kansas (oggi noto come Spirit AeroSystems). A questi si aggiunsero uno stabilimento Bell a Marietta, Georgia, nelle vicinanze di Atlanta (soprannominato “Bell-Atlanta”), e uno stabilimento Martin a Bellevue, Nebraska (“Martin-Omaha”, presso l’Offutt Field). L’impresa coinvolse migliaia di subappaltatori, evidenziando la complessità organizzativa e logistica del programma.

Il primo prototipo fece il volo inaugurale dal Boeing Field di Seattle il 21 settembre 1942. La combinazione di un progetto all’avanguardia, requisiti estremamente esigenti, pressioni produttive immense e tempi di sviluppo compressi generò inevitabili complicazioni. A differenza del primo prototipo, privo di armamento, il secondo venne equipaggiato con un sistema difensivo Sperry basato su torrette telecomandate con visione attraverso periscopi. Questo secondo esemplare volò per la prima volta il 30 dicembre 1942, ma il volo fu interrotto prematuramente a causa di un grave incendio al motore.

Il 18 febbraio 1943 si verificò un tragico incidente: il secondo prototipo, decollato dal Boeing Field di Seattle, subì un incendio al motore e precipitò. Le conseguenze furono devastanti: persero la vita il pilota collaudatore della Boeing Edmund T. Allen e i dieci membri del suo equipaggio, oltre a venti operai dello stabilimento Frye Meat Packing e un vigile del fuoco di Seattle.

Le modifiche agli aerei di produzione si susseguivano a ritmo serrato, tanto che all’inizio del 1944 i B-29 appena usciti dalle linee di montaggio venivano immediatamente trasferiti ai depositi di modifica per estesi interventi di aggiornamento. I centri di modifica dell’AAF (Army Air Force) e la rete di depositi aeronautici faticavano a gestire la mole di lavoro richiesta. Alcuni centri non disponevano nemmeno di hangar sufficientemente ampi per ospitare il gigantesco B-29, costringendo il personale a lavorare all’aperto anche in condizioni climatiche proibitive, con ulteriori ritardi nelle operazioni di modifica. Alla fine del 1943, nonostante fossero stati consegnati quasi 100 aerei, solo 15 risultavano effettivamente operativi.

Questa situazione critica indusse il Generale Hap Arnold a intervenire personalmente. Personale tecnico fu trasferito dalle fabbriche ai centri di modifica per accelerare la preparazione di un numero sufficiente di velivoli da assegnare ai primi gruppi di bombardamento. Questa mobilitazione straordinaria, passata alla storia come la “Battaglia del Kansas“, permise la modifica di 150 aerei nel breve arco di cinque settimane, tra il 10 marzo e il 15 aprile 1944.

I motori

I propulsori rappresentarono la fonte principale di problemi tecnici e guasti catastrofici. I motori radiali Wright R-3350 Duplex-Cyclone, che in seguito sarebbero diventati un punto di riferimento affidabile per grandi aeromobili a pistoni, nelle loro prime versioni presentavano gravi problemi di affidabilità. Questa criticità non fu completamente risolta fino all’adozione del più potente Pratt & Whitney R-4360 “Wasp Major” nella variante B-29D/B-50, che tuttavia arrivò troppo tardi per la Seconda Guerra Mondiale.

Per mitigare i problemi furono adottate diverse soluzioni temporanee: si applicarono carenature speciali sulle pale delle eliche per convogliare un flusso maggiore di aria di raffreddamento nelle prese; si installarono deflettori per dirigere l’aria sulle valvole di scarico; si aumentò il flusso d’olio alle valvole; si aggiunsero protezioni in amianto attorno ai raccordi in gomma delle aste di spinta per prevenire perdite d’olio. Inoltre, le procedure prevedevano approfondite ispezioni pre-volo per individuare eventuali valvole difettose, e i meccanici sostituivano regolarmente i cinque cilindri superiori ogni 25 ore di funzionamento del motore, oltre a cambiare i motori completi ogni 75 ore.

I piloti, inclusi quelli attuali della Commemorative Air Force che pilotano “Fifi” (uno degli ultimi due B-29 ancora volanti), descrivono la fase successiva al decollo come una corsa contro il tempo per guadagnare velocità. I motori radiali necessitano di un adeguato flusso d’aria per mantenersi a temperature accettabili, e qualsiasi ritardo nel raggiungimento della velocità ottimale può provocare guasti ai motori con conseguente rischio di incendio. Una tecnica adottata per migliorare le probabilità di successo consiste nel controllare i magneti durante la corsa di decollo anziché durante il tradizionale riscaldamento statico pre-decollo.

Il costo complessivo di progettazione e produzione raggiunse la cifra astronomica di 3 miliardi di dollari dell’epoca, superando ampiamente gli 1,9 miliardi di dollari investiti nel Progetto Manhattan. Questo rese il programma B-29 il più costoso dell’intero conflitto. Il costo unitario di ciascun velivolo si attestava sui 639.188 dollari, mentre il prototipo aveva richiesto un investimento di 3.392.396,60 dollari.

Tecnologia

Sistema difensivo

In operazioni belliche, il B-29 poteva raggiungere quote operative fino a 9.710 metri, mantenendo velocità fino a 560 km/h. Questa capacità di volare ad altitudini elevate costituiva già di per sé una difesa formidabile, poiché i caccia giapponesi difficilmente riuscivano a spingersi così in alto e, anche qualora vi fossero riusciti, pochi avevano la velocità necessaria per intercettare il bombardiere americano.

Il sistema di controllo del fuoco centralizzato General Electric installato sul B-29 rappresentava un’innovazione senza precedenti. Gestiva quattro torrette telecomandate, ciascuna armata con due mitragliatrici Browning M2 calibro .50. Il puntamento avveniva otticamente, mentre il calcolo balistico era affidato a strumentazioni elettriche analogiche. Il velivolo disponeva di cinque postazioni di puntamento interconnesse: due situate nelle posizioni di prua e coda, più tre cupole in plexiglas distribuite lungo la fusoliera centrale.

Il sistema faceva affidamento su cinque “computer analogici” General Electric (uno dedicato a ciascuna postazione di tiro) che incrementavano la precisione delle armi compensando fattori quali velocità, anticipo, gravità, temperatura e umidità. Questa tecnologia consentiva a un singolo artigliere di controllare simultaneamente due o più torrette, comprese le mitragliatrici di coda. L’artigliere posizionato nella torretta superiore fungeva da ufficiale di controllo del fuoco, coordinando la distribuzione delle torrette tra gli altri mitraglieri durante il combattimento.

La postazione di coda era inizialmente equipaggiata con due mitragliatrici Browning calibro .50 e un cannone M2 da 20 mm. Negli esemplari successivi il cannone fu rimosso, talvolta sostituito da una terza mitragliatrice.

All’inizio del 1945, il Maggior Generale Curtis Lemay, comandante del XXI Bomber Command (la forza di bombardieri B-29 basata nelle Marianne), ordinò la rimozione della maggior parte dell’armamento difensivo e dei sistemi di puntamento telecomandato dai B-29 sotto il suo comando. Questa modifica, che riduceva la potenza di fuoco difensiva a livelli simili a quelli degli aerei “Silverplate” destinati al trasporto di armi nucleari, consentiva un aumento significativo dell’autonomia e della capacità di carico. Tale alleggerimento fu reso possibile da un cambiamento strategico nelle missioni: l’abbandono del bombardamento diurno ad alta quota con ordigni convenzionali in favore di incursioni notturne a bassa quota con bombe incendiarie.

In risposta a questa nuova esigenza operativa, lo stabilimento Bell Atlanta produsse una serie di 311 B-29B privi di torrette e apparecchiature di puntamento, ad eccezione della postazione caudale, dotata di radar di controllo del fuoco AN/APG-15. Questa versione poteva inoltre essere equipaggiata con il radar APQ-7 “Eagle” per bombardamento attraverso le nuvole, alloggiato in un caratteristico radome a profilo alare sotto la fusoliera. La maggior parte di questi velivoli fu assegnata alla 315ª Ala Bombardamento di stanza a Northwest Field, Guam.

Pressurizzazione

Il B-29 introdusse una novità rivoluzionaria per gli equipaggi dei bombardieri: la cabina completamente pressurizzata. Questo sistema, il primo mai installato su un bombardiere alleato di produzione, fu sviluppato appositamente per il Superfortress dalla Garrett AiResearch.

I progettisti dovettero affrontare una sfida concettuale significativa: sia il compartimento dell’equipaggio anteriore che quello posteriore necessitavano di pressurizzazione, ma occorreva decidere se mantenere le stive bombe non pressurizzate oppure optare per una fusoliera interamente pressurizzata, che avrebbe però richiesto la depressurizzazione prima dell’apertura dei portelli bombe. La soluzione adottata fu ingegnosa: stive bombe non pressurizzate e un lungo tunnel di collegamento tra i compartimenti anteriore e posteriore dell’equipaggio. Questo corridoio consentiva, in caso di necessità, il passaggio dei membri dell’equipaggio da un’area pressurizzata all’altra.

Impiego operativo

Operazione Matterhorn

Nei piani elaborati nel settembre 1941 dall’United States Army Air Forces per la guerra contro Germania e Giappone, si prospettava inizialmente l’impiego del B-29 dall’Egitto per colpire obiettivi tedeschi, considerando che le basi aeree britanniche sarebbero state probabilmente congestionate. Questa impostazione strategica rimase invariata durante tutto il 1942 e l’inizio del 1943: il B-29 avrebbe dovuto operare inizialmente contro la Germania, per poi essere trasferito nel Pacifico solo dopo la conclusione del conflitto europeo. Verso la fine del 1943, tuttavia, i piani subirono una revisione, anche a causa dei ritardi produttivi, e il B-29 venne destinato esclusivamente al Teatro del Pacifico.

Su direttiva del Presidente Franklin D. Roosevelt, come promessa alla Cina, venne concepita l’Operazione Matterhorn. Questo piano prevedeva lo schieramento dei B-29 su quattro basi avanzate nella Cina meridionale, con cinque basi principali in India, per lanciare attacchi contro il Giappone e altri obiettivi regionali. La regione di Chengdu fu selezionata rispetto a quella di Guilin per evitare di dover addestrare e schierare 50 divisioni cinesi a protezione delle basi avanzate contro possibili attacchi terrestri giapponesi.

Il XX Bomber Command, inizialmente concepito con due sezioni da combattimento di quattro gruppi ciascuna, venne ridimensionato a una singola sezione di quattro gruppi a causa della limitata disponibilità di velivoli, circostanza che ridusse automaticamente l’efficacia potenziale degli attacchi dalla Cina.

L’Operazione Matterhorn si rivelò estremamente dispendiosa dal punto di vista logistico. L’assenza di collegamenti terrestri tra India e Cina imponeva il trasporto aereo di tutti i rifornimenti attraverso l’Himalaya, la celebre “The Hump” (La Gobba), impiegando sia aerei da trasporto che gli stessi B-29, alcuni dei quali vennero privati di corazzatura e armamenti per trasportare carburante. I primi B-29 giunsero in India all’inizio di aprile 1944, mentre il primo volo verso gli aeroporti cinesi (sorvolando l’Himalaya) avvenne il 24 aprile dello stesso anno.

La prima missione di combattimento del B-29 fu condotta il 5 giugno 1944: 77 dei 98 bombardieri partiti dall’India colpirono le officine ferroviarie di Bangkok e altri obiettivi in Thailandia. Durante questa operazione andarono perduti cinque B-29, ma nessuno a causa del fuoco nemico.

Operazioni dalla Cina

Il 5 giugno 1944, i B-29 bombardarono Bangkok in quella che viene considerata una missione di prova prima dell’impiego contro le isole metropolitane giapponesi. Le fonti storiche non specificano con precisione la base di partenza e riportano cifre discordanti riguardo al numero di velivoli impiegati: 77, 98 o 114, a seconda delle fonti. Gli obiettivi dell’incursione furono il Memorial Bridge di Bangkok e un’importante centrale elettrica. Le bombe caddero a oltre due chilometri di distanza dai bersagli designati, risparmiando le strutture civili ma distruggendo alcune linee tranviarie, oltre all’ospedale militare giapponese e al quartier generale della polizia segreta nipponica.

Il 15 giugno 1944 si verificò un evento significativo: 68 B-29 decollarono dalle basi nei dintorni di Chengdu e 47 di essi bombardarono le acciaierie Imperial Iron and Steel Works a Yawata, nella prefettura di Fukuoka, in Giappone. Questo rappresentò il primo attacco alle isole giapponesi dal leggendario raid Doolittle dell’aprile 1942. Durante questa missione si registrarono le prime perdite in combattimento dei B-29: un velivolo venne distrutto a terra dai caccia giapponesi dopo un atterraggio di emergenza in Cina, un altro cadde sotto il fuoco antiaereo su Yawata, mentre un terzo, il “Stockett’s Rocket” (dal nome del comandante, Capitano Marvin M. Stockett), scomparve dopo il decollo da Chakulia, in India, mentre sorvolava l’Himalaya, causando la morte di 12 persone (11 membri dell’equipaggio e un passeggero).

Questo raid, che peraltro inflisse danni limitati all’obiettivo (una sola bomba colpì effettivamente il complesso industriale), esaurì quasi completamente le riserve di carburante nelle basi B-29 di Chengdu, determinando un rallentamento delle operazioni fino al ripristino delle scorte.

A partire dal luglio successivo, i raid contro il Giappone dalle basi aeree cinesi proseguirono con intensità relativamente contenuta. Le incursioni sul territorio giapponese si susseguirono nelle seguenti date:

- 7 luglio 1944 (14 B-29)

- 29 luglio (oltre 70)

- 10 agosto (24)

- 20 agosto (61)

- 8 settembre (90)

- 26 settembre (83)

- 25 ottobre (59)

- 12 novembre (29)

- 21 novembre (61)

- 19 dicembre (36)

- 6 gennaio 1945 (49)

I B-29 vennero ritirati dalle basi cinesi entro la fine di gennaio 1945. Durante il periodo precedente, missioni di bombardamento erano state lanciate anche dalla Cina e dall’India contro numerosi altri obiettivi nel Sud-est asiatico, inclusa una serie di raid su Singapore e Thailandia. Il 2 novembre 1944, 55 B-29 attaccarono i depositi ferroviari di Bang Sue a Bangkok nella più imponente incursione della guerra in quell’area. Sette caccia Nakajima Ki-43 Hayabusa della RTAF (Aeronautica Reale Thailandese) del Foong Bin (Gruppo Aereo) 16 e 14 Ki-43 della IJAAF tentarono di intercettare i bombardieri. Il Tenente di Volo della RTAF Therdsak Worrasap riuscì a danneggiare un B-29, ma venne abbattuto dal fuoco di risposta. Un B-29 andò perduto, forse proprio quello danneggiato dal Ten. Therdsak.

Il 14 aprile 1945, un secondo raid su Bangkok distrusse due centrali elettriche strategiche, segnando l’ultimo grande attacco contro obiettivi thailandesi. Progressivamente, le operazioni dei B-29 vennero trasferite verso le nuove basi nelle Isole Marianne nel Pacifico Centrale, con l’ultima missione di combattimento dall’India effettuata il 29 marzo 1945.

Offensiva dalle Isole Marianne

Oltre alle difficoltà logistiche associate alle operazioni dalla Cina, i B-29 basati sul territorio cinese potevano raggiungere solo una porzione limitata del Giappone. La soluzione strategica a questo problema consistette nella conquista delle Isole Marianne, che avrebbero portato obiettivi come Tokyo, situata a circa 2.400 km a nord dell’arcipelago, nel raggio d’azione dei bombardieri. I Capi di Stato Maggiore Congiunti approvarono questo piano nel dicembre 1943.

Le forze statunitensi sbarcarono a Saipan il 15 giugno 1944. Nonostante la vigorosa reazione navale giapponese, che sfociò nella Battaglia del Mare delle Filippine, e gli intensi combattimenti terrestri, Saipan venne conquistata entro il 9 luglio. Seguirono operazioni contro Guam e Tinian, con tutte e tre le isole assicurate al controllo americano entro agosto.

I battaglioni Seabees (Construction Battalion) della Marina iniziarono immediatamente la costruzione di basi aeree adatte ad ospitare i B-29, avviando i lavori addirittura prima della cessazione dei combattimenti terrestri. Complessivamente, vennero realizzati cinque grandi aeroporti: due sulla pianeggiante isola di Tinian, uno a Saipan e due a Guam. Ciascuna di queste installazioni era dimensionata per accogliere un’intera sezione di bombardieri composta da quattro gruppi, per un totale di 180 B-29 per aeroporto. A differenza delle basi in Cina, queste potevano essere rifornite via nave e non erano vulnerabili agli attacchi delle forze terrestri giapponesi.

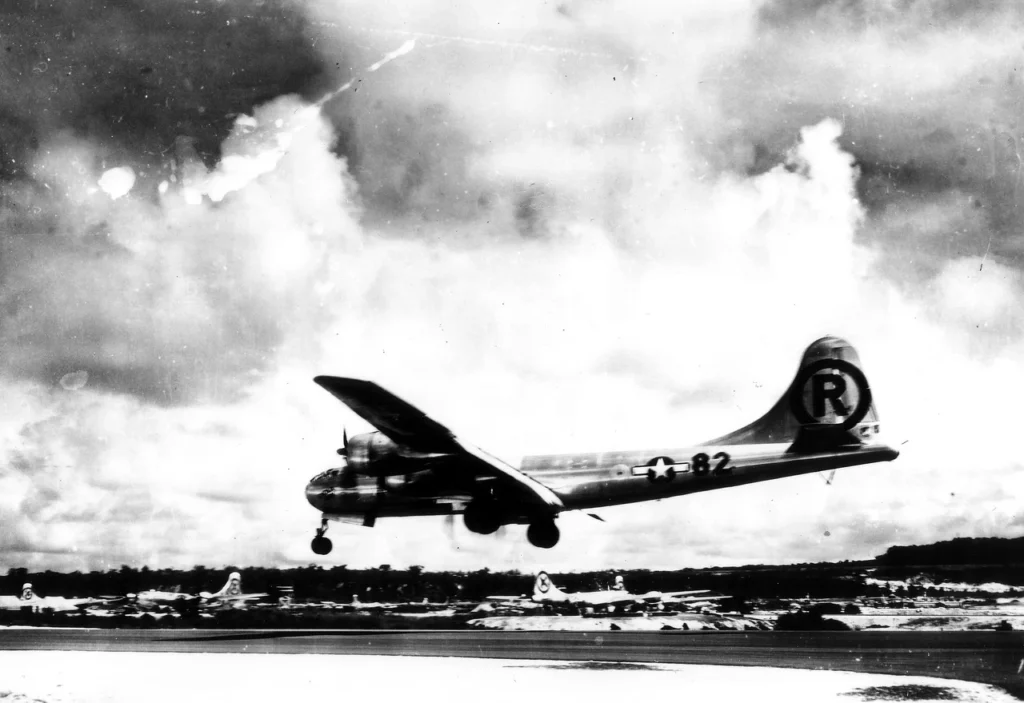

Queste basi divennero le piattaforme di lancio per le massicce incursioni dei B-29 contro il Giappone nell’ultimo anno di guerra. Il primo B-29 giunse a Saipan il 12 ottobre 1944, e la prima missione di combattimento partì da lì il 28 ottobre, con 14 velivoli che attaccarono l’atollo di Truk. Il 73o Stormo Bombardamento lanciò la prima missione contro il Giappone dalle basi nelle Marianne il 24 novembre 1944, inviando 111 B-29 contro Tokyo. Per questo primo attacco alla capitale giapponese dal raid Doolittle dell’aprile 1942, il comandante del 73o Stormo, Generale di Brigata Emmett O’Donnell Jr., partecipò personalmente come pilota di comando a bordo del B-29 “Dauntless Dotty”.

La campagna di bombardamenti incendiari ebbe inizio con l’attacco a Kobe del 4 febbraio 1945, ma raggiunse il culmine nella notte tra il 9 e il 10 marzo con il raid più devastante della storia (persino considerando i successivi attacchi atomici su Hiroshima e Nagasaki) contro Tokyo. Da quel momento, le incursioni si intensificarono, proseguendo con regolarità fino al termine del conflitto. Questi attacchi riuscirono a devastare la maggior parte delle grandi città giapponesi (con l’eccezione di Kyoto e quattro centri riservati per eventuali attacchi nucleari), infliggendo danni gravissimi all’apparato industriale bellico nipponico.

Un aspetto meno noto ma strategicamente rilevante fu il minamento dei porti e delle rotte di navigazione giapponesi (Operazione Starvation) condotto dai B-29 a partire dall’aprile 1945. Questa campagna ridusse drasticamente la capacità del Giappone di sostenere la propria popolazione e di spostare le truppe sul territorio.

Bombardamenti atomici

I B-29 più celebri appartengono alla serie Silverplate, esemplari sottoposti a estese modifiche per poter trasportare armi nucleari. Nelle prime fasi di pianificazione venne presa in considerazione la possibilità di impiegare il britannico Lancaster come vettore nucleare, poiché avrebbe richiesto meno modifiche. Tuttavia, la superiore autonomia e le eccellenti prestazioni ad alta quota del B-29 lo resero una scelta nettamente preferibile. Dopo l’avvio, nel novembre 1943, delle modifiche al B-29 per il trasporto della bomba atomica, l’ipotesi Lancaster non venne più considerata.

La modifica più significativa riguardò l’ampliamento della stiva bombe per consentire il trasporto degli ordigni Thinman o Fatman. Questi bombardieri Silverplate si distinguevano dagli altri B-29 in servizio per l’adozione dell’iniezione diretta di carburante e di eliche a passo variabile reversibile. Inoltre, per alleggerire l’aeromobile, i B-29 Silverplate vennero privati di tutte le armi difensive, ad eccezione di quelle nella postazione di coda. Il pilota Charles Sweeney attribuì proprio alle eliche reversibili il merito di aver salvato il bombardiere Bockscar dopo un atterraggio di emergenza a Okinawa in seguito alla missione su Nagasaki.

L’Enola Gay, pilotato dal Colonnello Paul Tibbets, sganciò la prima bomba atomica, denominata Little Boy, su Hiroshima il 6 agosto 1945. Oggi l’Enola Gay, completamente restaurato, è esposto presso lo Steven F. Udvar-Hazy Center dello Smithsonian, nei pressi dell’aeroporto di Dulles vicino a Washington. Il Bockscar, ai comandi del Maggiore Charles W. Sweeney, sganciò la seconda bomba, denominata Fat Man, su Nagasaki tre giorni dopo. Il Bockscar è oggi conservato presso il National Museum of the United States Air Force.

In seguito alla resa del Giappone (V-J Day), i B-29 vennero impiegati anche per scopi umanitari. Numerosi velivoli rifornirono i prigionieri di guerra con cibo e generi di prima necessità, lanciando contenitori di viveri sui campi di prigionia giapponesi. Nel settembre 1945, venne compiuta un’impresa aviatoria a scopo dimostrativo: i generali Barney M. Giles, Curtis LeMay ed Emmett O’Donnell Jr. pilotarono tre B-29 appositamente modificati dalla base aerea di Chitose, nell’isola di Hokkaido, fino all’aeroporto municipale di Chicago, proseguendo poi verso Washington D.C. Con i suoi 10.300 chilometri, questo volo stabilì il record di distanza senza scalo per un aereo dell’United States Army Air Forces e rappresentò il primo collegamento diretto tra Giappone e Chicago.

Due mesi più tardi, il Colonnello Clarence S. Irvine pilotò un altro B-29 modificato, il “Pacusan Dreamboat”, in un volo da primato da Guam a Washington D.C., coprendo una distanza di 12.740 chilometri in 35 ore, con un peso al decollo di 70.000 chilogrammi. Quasi un anno dopo, nell’ottobre 1946, lo stesso velivolo compì un altro volo straordinario, percorrendo 15.163 chilometri senza scalo da Oahu (Hawaii) al Cairo (Egitto) in meno di 40 ore, dimostrando la fattibilità di rotte aeree transcontinentali attraverso la calotta polare.

Il B-29 nel resto del mondo

Riserva per l’Europa

Sebbene il B-29 fosse stato valutato per l’impiego in diversi teatri operativi e brevemente testato nel Regno Unito, durante la Seconda Guerra Mondiale venne utilizzato esclusivamente nel Pacifico. Il volo dello YB-29-BW “41-36393”, soprannominato “Hobo Queen” (uno degli aerei di test), su vari aeroporti britannici nei primi mesi del 1944, rientrava in un programma di disinformazione. La presenza del bombardiere venne infatti menzionata in un volantino propagandistico in lingua tedesca “Sternenbanner”, distribuito all’interno del Reich il 29 febbraio 1944 con l’intento di ingannare i tedeschi, facendo loro credere che il B-29 sarebbe stato presto schierato anche sul fronte europeo.

Nel dopoguerra, i programmi di assistenza militare americana fornirono alla Royal Air Force britannica 87 Superfortress, che equipaggiarono otto squadroni del RAF Bomber Command. Ribattezzato “Washington B.1” nel servizio britannico, questo velivolo operò dal marzo 1950 fino al marzo 1954, quando gli ultimi esemplari vennero restituiti. L’impiego era circoscritto all’addestramento per missioni a lungo raggio finalizzate ad eventuali attacchi strategici contro l’Unione Sovietica, obiettivi che si trovavano oltre il raggio d’azione dei bombardieri Avro Lincoln in dotazione alla RAF. Il ritiro progressivo dei Washington coincise con l’entrata in servizio dei bombardieri a reazione English Electric Canberra.

Tre Washington adattati per missioni ELINT (intelligence elettronica) e un esemplare standard da bombardamento utilizzato dallo Squadrone No. 192 RAF rimasero in servizio fino al 1958, quando vennero sostituiti da aerei de Havilland Comet.

Due Washington B.1 britannici furono trasferiti alla Royal Australian Air Force (RAAF) nel 1952. Vennero assegnati all’Aircraft Research and Development Unit per condurre test sperimentali per conto del Ministero della Difesa britannico. Entrambi i velivoli furono posti in riserva nel 1956 e venduti come rottame l’anno successivo.

Foto di By Alan Wilson – Tupolev Tu-4 ’01 red’Uploaded by AVIA BavARia, CC BY-SA 2.0

Eredità sovietica: il Tupolev Tu-4

Al termine della Seconda Guerra Mondiale, lo sviluppo sovietico di bombardieri pesanti quadrimotore moderni accusava un notevole ritardo rispetto all’Occidente. Il Petlyakov Pe-8, l’unico bombardiere pesante in dotazione all’Aeronautica Sovietica, aveva volato per la prima volta nel 1936. Concepito per rimpiazzare l’obsoleto Tupolev TB-3, solo 93 Pe-8 erano stati costruiti entro la fine del conflitto mondiale.

Nel corso del 1944 e del 1945, quattro B-29 effettuarono atterraggi di emergenza in territorio sovietico dopo missioni di bombardamento sulla Manciuria giapponese e sul Giappone stesso. In conformità con la proclamata neutralità sovietica nella Guerra del Pacifico, questi bombardieri vennero internati nonostante le ripetute richieste americane di restituzione. Anziché riconsegnare gli aerei, i sovietici li studiarono con reverse engineering, utilizzando i B-29 americani come modello per sviluppare il Tupolev Tu-4.

La sequenza di questi atterraggi forzati merita di essere ricordata. Il 31 luglio 1944, il “Ramp Tramp” (numero di serie 42-6256) del 462° Gruppo Bombardieri dell’United States Army Air Forces dovette dirottare su Vladivostok dopo un guasto a un motore che impedì la messa in bandiera dell’elica. Questo B-29 faceva parte di un’incursione di 100 aerei contro l’acciaieria Showa ad Anshan, in Manciuria. Il 20 agosto dello stesso anno, il “Cait Paomat” (42-93829), partito da Chengdu, venne danneggiato dal fuoco antiaereo durante un raid sulle acciaierie di Yawata. A causa dei danni subiti, l’equipaggio decise di cercare rifugio in territorio sovietico. L’aereo finì per schiantarsi sulle colline della catena montuosa Sikhote-Alin, a est di Khabarovsk, dopo che l’equipaggio si era messo in salvo con i paracadute.

L’11 novembre 1944, durante un’incursione notturna su Omura (isola di Kyushu), il “General H. H. Arnold Special” (42-6365) riportò danni seri che lo costrinsero a deviare verso Vladivostok, dove l’equipaggio venne internato. Il 21 novembre, un altro B-29, il “Ding How” (42-6358), subì danni durante un raid su una fabbrica aeronautica a Omura e fu anch’esso costretto a cercare rifugio a Vladivostok.

Agli equipaggi internati di questi quattro bombardieri fu consentito di fuggire nell’Iran occupato dagli americani nel gennaio 1945, ma nessuno degli aerei venne riconsegnato. Stalin ordinò personalmente all’OKB Tupolev di esaminare minuziosamente i B-29 e produrre in tempi rapidi un progetto pronto per la produzione in serie.

L’impresa presentava notevoli difficoltà tecniche: l’alluminio prodotto nell’URSS seguiva standard metrici, differenti dalle misure imperiali utilizzate negli Stati Uniti, circostanza che impose una completa riprogettazione dell’intero velivolo. Inoltre, Tupolev sostituì i profili alari originali Boeing con soluzioni proprie. I sovietici disponevano già di un motore radiale a 18 cilindri derivato dal Wright R-1820, lo Shvetsov ASh-73, con potenza e cilindrata comparabili ai radiali Duplex Cyclone del B-29. Nel 1947, l’industria aeronautica sovietica presentò sia il Tupolev Tu-4 (nome in codice NATO: Bull) che la sua variante da trasporto, il Tupolev Tu-70. L’influenza del B-29 si estese anche ad altri progetti: i sovietici adottarono configurazioni delle postazioni difensive di coda simili a quelle del bombardiere americano in numerosi velivoli successivi, sia bombardieri che trasporti.

Il B-29 dopo la Seconda Guerra Mondiale

Strategic Air Command

La produzione del B-29 venne gradualmente ridotta dopo la Seconda Guerra Mondiale, con l’ultimo esemplare completato nello stabilimento Boeing di Renton il 28 maggio 1946. Numerosi velivoli furono collocati in depositi di stoccaggio, classificati come eccedenze d’inventario e infine demoliti. Altri rimasero in servizio attivo, andando ad equipaggiare il neonato Strategic Air Command, costituito il 21 marzo 1946. In particolare, gli aerei della serie “Silverplate” del 509° Gruppo Composito rimanevano gli unici vettori in grado di trasportare armi atomiche. Proprio per questo motivo, l’unità partecipò alla serie di test nucleari Operation Crossroads: il 1° luglio 1946, il B-29 “Dave’s Dream” sganciò una bomba Fat Man nel Test “Able”.

Alcuni B-29, dotati di speciali prese d’aria per il campionamento atmosferico, vennero impiegati per monitorare i test nucleari condotti dagli Stati Uniti e dall’Unione Sovietica, raccogliendo campioni di contaminazione radioattiva. L’USAF utilizzò inoltre questi versatili velivoli per missioni di ricognizione meteorologica a lungo raggio (WB-29), raccolta di intelligence elettronica (EB-29) e ricognizione fotografica (RB-29).

Guerra di Corea

Il B-29 tornò in azione tra il 1950 e il 1953 durante la Guerra di Corea. Nelle fasi iniziali del conflitto, il bombardiere venne impiegato in classiche missioni di bombardamento strategico diurno, sebbene gli obiettivi industriali e strategici della Corea del Nord fossero relativamente pochi e vennero rapidamente neutralizzati. La situazione cambiò drasticamente quando nei cieli coreani fecero la loro comparsa i caccia a reazione sovietici MiG-15. Dopo la perdita di 28 velivoli, le successive incursioni dei B-29 vennero limitate a missioni notturne, prevalentemente con compiti di interdizione delle linee di rifornimento nemiche.

Nel corso del conflitto coreano, i B-29 impiegarono armamenti guidati, tra cui la bomba VB-3 “Razon” da 450 kg (una versione controllabile in distanza del precedente dispositivo Azon) e la più pesante VB-13 “Tarzon” da 5.400 kg a controllo radio MCLOS. Questi ordigni vennero utilizzati principalmente per la distruzione di ponti strategici, come quelli sul fiume Yalu, e per attaccare dighe. I bombardieri furono impiegati anche per il lancio di volantini propagandistici sulla Corea del Nord, come nel caso dell’Operation Moolah.

L’ultima missione di guerra del B-29 fu condotta il 27 luglio 1953 da un velivolo del 91° Squadrone di Ricognizione Strategica.

Il bilancio operativo della campagna coreana vide i B-29 completare 20.000 sortite e sganciare 200.000 tonnellate di bombe. Gli artiglieri di questi bombardieri abbatterono 27 aerei nemici. Di contro, 78 B-29 andarono perduti: 57 B-29 e varianti da ricognizione caddero in combattimento, mentre 21 furono vittime di incidenti non legati alle operazioni belliche.

Un dato interessante emerge dai registri sovietici: un caccia a reazione MiG-15 venne abbattuto da un B-29 durante il conflitto. L’episodio si verificò il 6 dicembre 1950, quando un B-29 colpì l’aereo pilotato dal Tenente N. Serikov.

Con l’entrata in servizio del mastodontico Convair B-36, il B-29 venne riclassificato come bombardiere medio dall’Air Force. La successiva variante B-50 Superfortress (inizialmente designata B-29D) si dimostrò capace di svolgere ruoli ausiliari come il soccorso aereo-marittimo, la raccolta di intelligence elettronica, il rifornimento in volo e la ricognizione meteorologica.

Nei primi anni ’50, il B-50D cedette il passo al più avanzato Boeing B-47 Stratojet nel ruolo di bombardiere primario, mentre quest’ultimo venne a sua volta sostituito dal leggendario Boeing B-52 Stratofortress. Le ultime varianti KB-50 e WB-50 in servizio attivo vennero progressivamente radiate a metà degli anni ’60, con l’ultimo esemplare ritirato definitivamente nel 1965. In totale, furono costruiti 3.970 esemplari di B-29.

Eredità

Da un punto di vista operativo, il contributo del B-29 alla vittoria alleata nel Pacifico fu determinante. La sua capacità di trasportare un considerevole carico bellico su distanze intercontinentali, combinata con la precisione del suo sistema di puntamento e l’efficacia dei bombardamenti incendiari, accelerò il collasso della capacità industriale giapponese, contribuendo in modo decisivo alla conclusione del conflitto. L’Operation Starvation, con il minamento sistematico delle vie di comunicazione marittime nipponiche, dimostrò inoltre la versatilità tattica di questo bombardiere.

Sul piano tecnologico, il B-29 rappresentò un autentico salto generazionale rispetto ai bombardieri precedenti. La cabina pressurizzata, il sofisticato sistema difensivo computerizzato, l’aerodinamica avanzata e l’integrazione di sistemi elettronici complessi anticiparono tendenze che sarebbero diventate standard nell’aviazione militare postbellica. Si può affermare senza esagerazioni che il Superfortress costituì l’anello di congiunzione tra i bombardieri classici della Seconda Guerra Mondiale e i moderni vettori strategici dell’era atomica.

Naturalmente, il B-29 porta con sé anche il pesante fardello storico di essere stato il primo e unico aereo ad impiegare armi nucleari in un conflitto. Gli attacchi su Hiroshima e Nagasaki non soltanto posero fine alla guerra nel Pacifico, ma segnarono l’ingresso dell’umanità nell’era atomica, inaugurando quella dinamica di deterrenza che avrebbe caratterizzato l’intero periodo della Guerra Fredda. Questo aspetto della sua eredità rimane oggetto di riflessioni storiche ed etiche.

Un elemento spesso sottovalutato dell’impatto del programma B-29 riguarda la sua influenza sull’industria aeronautica americana. La scala e la complessità del progetto, che coinvolse molteplici impianti produttivi e migliaia di fornitori, consolidò un modello di integrazione industriale destinato a caratterizzare la produzione aeronautica statunitense nei decenni successivi.

Principali varianti del Boeing B-29 Superfortress

- Model 334: prototipo costruito nel marzo 1939, sostanzialmente derivato dal B-17 era pressurizzato, con con carrello triciclo anteriore e motori Wright R-3350 Cyclone da 2100 cavalli con turbocompressore, impennaggio a doppia deriva.

- Model 334A: forse il vero capostipite della famiglia dei B-29, differiva dal Model 334 per l’impennaggio singolo e ala ulteriormente allungata.

- Model 341:modello derivato dal 334 ma con ala di dimensioni maggiori e differente profilo aerodinamico.

- Model 345: aereo costruito dalla Boeng in risposta a un bando dell’USAAC del gennaio 1940; derivata dalla 341 questa versione aveva le gambe del carrello a doppie ruote, le torrette delle mitragliatrici controllate a distanza.

- XB-29: prototipi ed esemplari di preserie con motori Wright R-3350-13 da 2.200 cavalli ciascuno.

- B-29: versione di base, costruita in 2.500 esemplari. Nel corso della produzione furono introdotte alcune modifiche, ad esempio fu raddoppiato il numero di mitragliatrici nella torretta frontale, mantenendo la stessa sigla; i motori erano 4 Wright R-3350-23 da 2.230 cavalli ciascuno.

- B-29A: versione con miglioramenti strutturali nella zona centrale dell’ala, 1.100 esemplari costruiti.

- B-29B: versione ad alta velocità, priva di armamento difensivo, fatta eccezione della torretta di coda.

- XB-39: versione rimasta allo stadio di prototipo con motori Allison V-3420-11 da 3.042 cavalli.

- B-50: versione che introduceva numerose migliorie e motori Pratt & Whitney R-4360-35 da 3.549 cavalli ciascuno..

- Ilyushin Il-9: copia esatta, costruita su licenza.

- Tupolev Tu-4: copia del B-29 costruita non su licenza a partire da alcuni esemplari finiti sotto il controllo sovietico.

Informazioni aggiuntive

- Nazione: USA

- Modello: Boeing B-29A Superfortress

- Costruttore: Boeing Aircraft Corp.

- Tipo: Bombardamento

- Motore:

4 Wright R-3350 Cyclone, radiali a 18 cilindri raffreddati ad aria, da 2.200 HP ciascuno.

- Anno: 1944

- Apertura alare m.: 43.05

- Lunghezza m.: 30.18

- Altezza m.: 9.02

- Peso al decollo Kg.: 63.958

- Velocità massima Km/h: 576 a 7.620 m.

- Quota massima operativa m.: 9.700

- Autonomia Km: 6.600

- Armamento difensivo:

1 cannone da 20 mm, 10 mitragliatrici

- Equipaggio: 10

- Bibliografia – Riferimenti:

- Enzo Angelucci – Paolo Matricardi: Guida agli aeroplani di tutto il mondo: la Seconda Guerra Mondiale (Mondadori) ISBN: 978-8804313823.

- B-29doc

- USAF Museum

- Smithsonian

- Museum of Flight

- Imperial War Museum

- Video di presentazione

- Manuale d’uso per l’equipaggio