Grazie ad una continua serie di miglioramenti, riguardanti soprattutto le unità motrici, lo MDR-6 rimase in servizio per tutta la durata della guerra senza perdere efficacia.

L’aviazione di marina sovietica per la ricognizione si serviva soprattutto di aerei idrovolanti, e gli MDR-6 furono tra i migliori impiegati.

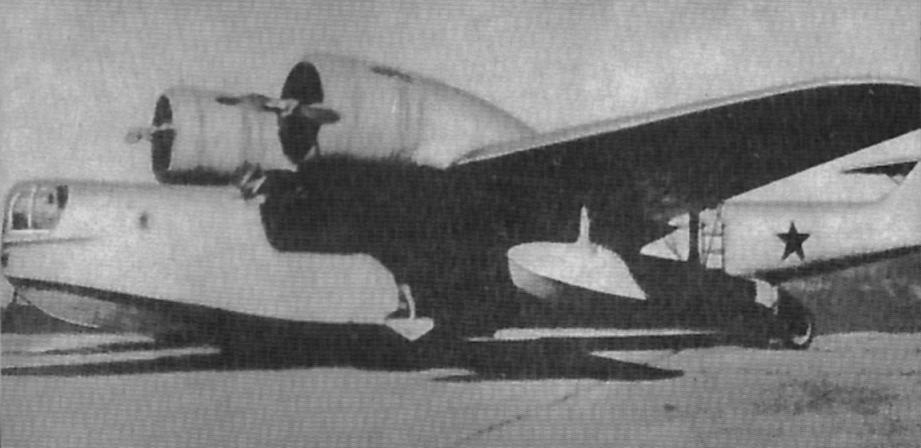

Il Chyetverikov MDR-6 (in seguito noto come Che-2) fu un idroricognitore a lungo raggio sviluppato in Unione Sovietica nella seconda metà degli anni ’30. Progettato dall’OKB-45 diretto da Igor Vyacheslavovich Chetverikov, si distinse per l’ala a gabbiano e le gondole motore poste in corrispondenza dello spezzamento alare, soluzioni che garantivano un’adeguata distanza tra le eliche e la superficie dell’acqua.

Realizzato in tecnica mista, con struttura interamente metallica e rivestimento in tela per impennaggi e parte delle ali, l’MDR-6 si presentava come un idrovolante a scafo centrale monomotore monoplano ad ala alta. Le sue prestazioni superavano quelle del precedente ricognitore imbarcato Beriev MBR-2, lasciando ampi margini di sviluppo.

Genesi del progetto

La Marina sovietica, alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, emise un requisito per un nuovo ricognitore idrovolante a lungo raggio che andasse a rimpiazzare gli ormai obsoleti modelli in servizio. L’incarico di sviluppare il velivolo fu affidato all’OKB-45 di Chetverikov, una scelta quasi obbligata vista l’esperienza del progettista nel campo degli aerei marini.

La specifica richiedeva un idrovolante compatto, dalle forme aerodinamicamente curate, capace di decollare anche con mare mosso e di operare a lungo raggio sul teatro del Baltico e del Mar Nero. Grande attenzione venne posta nel contenimento della massa, attraverso un largo impiego di leghe leggere e l’estrema rastremazione della fusoliera.

Tecnica

L’MDR-6 che ne scaturì era un idrovolante a scafo centrale dalla struttura interamente metallica, caratterizzato dall’ala a gabbiano con le gondole dei motori poste in corrispondenza dello spezzamento. Questa soluzione, utilizzata per la prima volta su un aereo navale sovietico, garantiva un buon tiro dell’elica e al contempo favoriva la tenuta al mare.

Lo scafo era suddiviso da paratie stagne in più compartimenti, con un fondo dell’opera viva dagli spessori ridotti al minimo indispensabile per contenere la massa. La fusoliera aveva forme estremamente rastremate, senza alcuna superficie piana, per ridurre al massimo la sezione maestra e la resistenza aerodinamica.

L’ala bilongherone aveva centine e correnti in duralluminio e rivestimento in fogli di lega leggera da 0,8 fino a 2 mm di spessore, con un passo tra i rivetti di 120-150 mm. Solo alettoni e parte delle semiali erano rivestiti in tela. Gli impennaggi avevano struttura metallica, con lo stabilizzatore controventato al timone da aste a V.

Il carrello era triciclo posteriore, con ruotino di coda, utilizzato solo per le manovre a terra. Non era previsto un sistema di retrazione nello scafo, il che impediva all’MDR-6 di operare come vero e proprio anfibio. Questa limitazione venne in parte superata nei prototipi successivi, che adottarono dei galleggianti alari retrattili.

Motori e armamento

Gli MDR-6 di serie montavano una coppia di radiali M-63 da 820 kW (1100 CV) ciascuno, che garantivano velocità massime nell’ordine dei 360 km/h a 6000 metri di quota. L’autonomia si aggirava sui 2500 km, ma con carichi di combattimento ridotti rispetto a quelli previsti dalle specifiche.

L’armamento offensivo raggiungeva un massimo di 12 bombe da caduta per un totale di 1000 kg, agganciate a rastrelliere subalari. Ogni pilone poteva supportare ordigni fino a 400 kg. La difesa era affidata a 2-3 mitragliatrici ShKAS da 7,62 mm in altrettante postazioni brandeggiabili. L’equipaggio contava 3-4 membri.

Impiego operativo

I primi MDR-6 di serie raggiunsero i reparti della Aviatsiya Voenno-Morskogo Flota (AV-MF), l’aviazione navale sovietica, sul finire del 1940, appena in tempo per prendere parte alle prime fasi della Guerra Patriottica. Vennero assegnati alle flotte del Baltico, del Mar Nero, del Nord e del Pacifico, coprendo l’intera estensione marittima dell’URSS.

Impiegati inizialmente per la ricognizione a lungo raggio e il pattugliamento antisommergibile, i Che-2 (come ormai venivano designati) si trovarono ben presto a fronteggiare la pressione crescente della Luftwaffe sui fronti occidentali. Le prestazioni, inizialmente ritenute sufficienti, si rivelarono ben presto inadeguate contro i più veloci caccia tedeschi.

Considerazioni simili valevano per l’armamento, troppo leggero per un impiego come aerosilurante o bombardiere, ruoli per i quali l’aereo non era stato espressamente progettato. A dispetto della limitata velocità massima, i piloti apprezzavano comunque la stabilità e la manovrabilità del velivolo, specie in condizioni di mare mosso.

Un altro punto critico emerse ben presto nella fragilità strutturale dello scafo, sottodimensionato a causa della ricerca esasperata della leggerezza. I continui “rimbalzi” in fase di ammaraggio arrecavano sollecitazioni eccessive al fondo, provocando infiltrazioni d’acqua e indebolendone la struttura. Ciò ne limitava l’impiego in zone del fronte lontane dalle basi costiere.

Conclusioni

Le potenzialità dell’MDR-6 non vennero mai pienamente sfruttate a causa del rapido evolversi del conflitto sul fronte orientale. Progettato per la ricognizione a lungo raggio sul Baltico, si trovò quasi subito a operare in un contesto strategico totalmente differente, sotto la costante pressione della Luftwaffe.

Già nel corso del 1942 la produzione rallentò fino a cessare del tutto, per l’incapacità dell’industria sovietica di garantire la fornitura dei materiali strategici e la concorrenza di modelli più performanti, economici e versatili come gli Ilyushin Il-2 e Il-4. Entro la fine dell’anno, i pochi esemplari superstiti vennero relegati a compiti di seconda linea.

Il contributo dei Che-2 allo sforzo bellico dell’URSS fu dunque limitato, a dispetto delle buone premesse iniziali. L’aereo pagò la sua impostazione specialistica e la ricerca esasperata delle prestazioni a scapito della robustezza strutturale, pur dimostrando l’alto livello tecnico raggiunto dai progettisti sovietici nel campo degli aerei navali.

L’eredità dell’MDR-6 sopravvisse nel dopoguerra grazie ai numerosi prototipi e alle versioni migliorate che Chetverikov e il suo OKB continuarono a sviluppare fino alla metà degli anni ’40. Nessuno di questi velivoli entrò in produzione di serie, ma l’esperienza acquisita tornò utile nella realizzazione dei successivi idrovolanti e anfibi di concezione sovietica.

Principali varianti del Tchetverikov MDR-6

- MDR-6: prototipo iniziale costruito in un unico esemplare

- Chye-2: versione in produzione di serie dotata di motori M-63 radiali, ne vennero costruiti 20 in totale

- MDR-6A: versione ridisegnata con ali di dimensioni inferiori e con due motori Klimov M-105-V-12 a 12 cilindri in linea, raffreddati a liquido

- MDR-6B1 B-3: tre prototipi derivati dal MDR-6A

- MAD-6B4 e B-5: due prototipi con scavo di dimensioni maggiori e motori Klimov VK-107

Informazioni aggiuntive

- Nazione: URSS

- Modello: Tchetverikov MDR-6

- Costruttore: Industrie di Stato

- Tipo: Ricognizione

- Motore:

2 M.63, radiali a 9 cilindri, raffreddati ad aria, da 1.100 HP ciascuno

- Anno: 1939

- Apertura alare m.: 19.78

- Lunghezza m.: 14.68

- Altezza m.: -

- Peso al decollo Kg.: 6.790

- Velocità massima Km/h: 360 a 5.000 m.

- Quota massima operativa m.: 9.000

- Autonomia Km: 1.200

- Armamento difensivo:

2 mitragliatrici

- Equipaggio: 5

- Bibliografia – Riferimenti:

- Enzo Angelucci – Paolo Matricardi: Guida agli aeroplani di tutto il mondo: la Seconda Guerra Mondiale (Mondadori) ISBN: 978-8804313823.

- Bill Gunston: The Osprey Encyclopedia of Russian Aircraft 1875–1995. Osprey, 1995. ISBN 1-85532-405-9.

- Naval Encyclopedia

- Airpages.ru